背中のトレーニングが難しいという話をよく聞きます。この種目で背中のどこに効かせるのかを把握できていないまま、何となく行っているという方が多い様に思います。意外にも中級者以上でもいらっしゃいます。

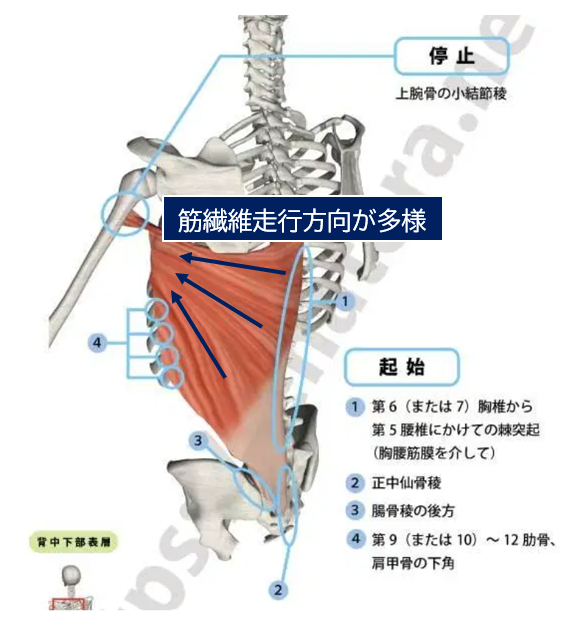

特に広背筋に苦戦している場合が多いです。広背筋が難しい理由は以下のように起始部が多くあるので筋繊維の走行方向が多様だからです。

出典:webサイト Rehatora 広背筋(Latissimus dorsi)

大胸筋のトレーニングと同じく、広背筋も筋繊維の走行方向を意識して種目に取り組まなければいけません。

皆さんは大胸筋をトレする時、筋繊維走行方向の違いで上部、中部、下部と分けて捉えて、それぞれ種目を割り当てていると思います。

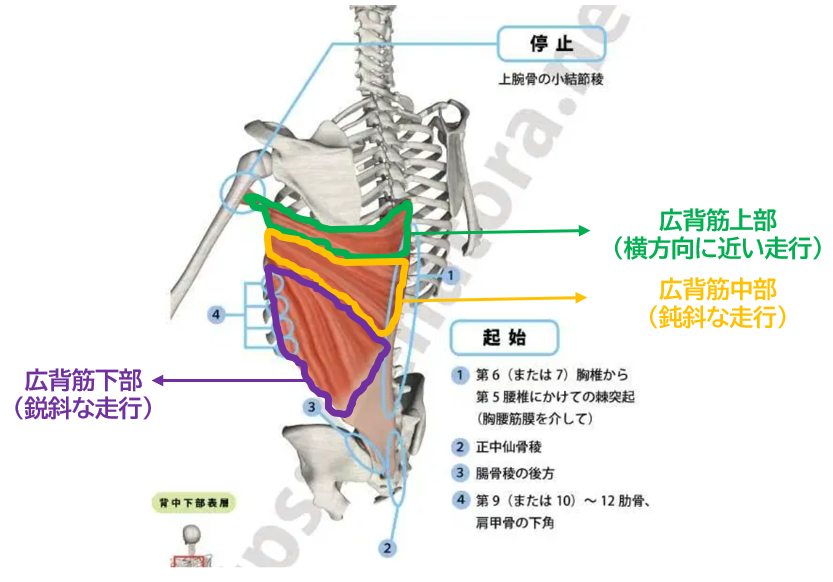

広背筋もそれと同じです。筋繊維走行方向を意識して種目に取り組むと良いです。

広背筋の筋繊維方向からざっくり以下に分ける事ができます。

出典:webサイト Rehatora 広背筋(Latissimus dorsi)

本日紹介する種目は、広背筋上部と中部(筋繊維走行が横から鈍斜の方向)に伸張刺激を与える種目です。

広背筋の伸張種目の多くは停止部付近の伸張感が得やすいですが、本日紹介する種目は起始部付近まで伸張感が得られるものです。

【広告】

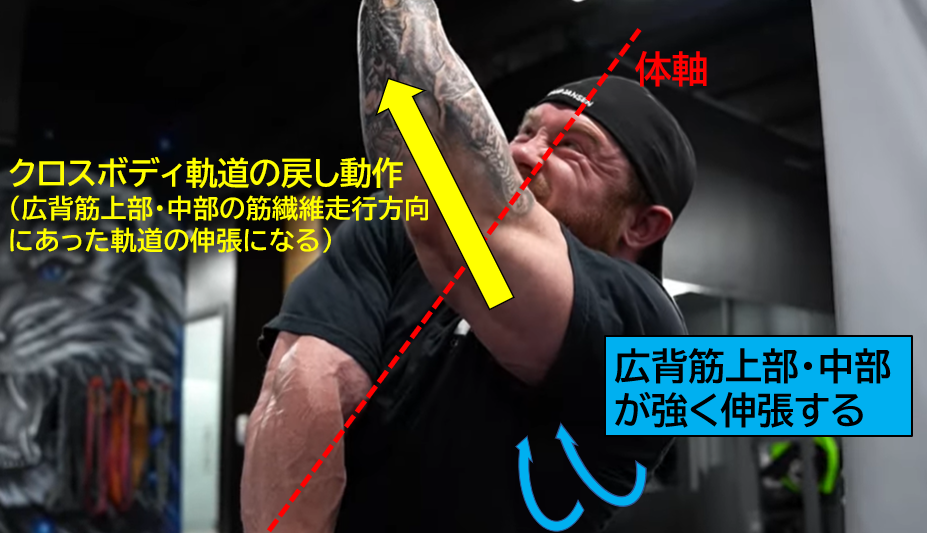

広背筋上部・中部を伸張させるポイントはクロスボディ軌道

いろいろな広背筋種目を行ってきて個人的に思うのは、広背筋上部と中部を伸張させる種目はクロスボディ軌道のプルダウンやロウイングが優れているという事です。

クロスボディ軌道とは体軸と交差する軌道です。

広背筋上部と中部の筋繊維走行方向にあわせてクロスボディ軌道をとる事で、起始部付近までしっかり伸張させる事ができます。

ですがその反面、しっかりと短縮させる事ができません。広背筋上部・中部が伸びた範囲で短縮・伸張させる種目と言えます。

こういった種目は過去記事で紹介したとおり、筋肥大を促進する可能性があります。

続きを見る

【筋トレ】負荷掛けストレッチで筋肥大を促進①:説明編

以下に、広背筋上部・中部の筋繊維走行方向に合わせてクロスボディ軌道をとったプルダウン種目とロウイング種目の参考例を紹介します。

1.ワンハンド・クロスボディ・アンダーハンドラットプル

出典:Camp Jansenチャンネル BACK DAY WITH JUSTIN JACOBY, NICK GLOFF AND SPECIAL GUEST JORDAN WISE!

出典:Camp Jansenチャンネル BACK DAY WITH JUSTIN JACOBY, NICK GLOFF AND SPECIAL GUEST JORDAN WISE!

⇅

出典:Camp Jansenチャンネル BACK DAY WITH JUSTIN JACOBY, NICK GLOFF AND SPECIAL GUEST JORDAN WISE!

出典:Camp Jansenチャンネル BACK DAY WITH JUSTIN JACOBY, NICK GLOFF AND SPECIAL GUEST JORDAN WISE!

<4:02~4:23>

出典:Camp Jansenチャンネル BACK DAY WITH JUSTIN JACOBY, NICK GLOFF AND SPECIAL GUEST JORDAN WISE!

通常のラットプルマシンを使用します。

ケーブルの軌道が地面に垂直なので、自身の体を傾ける事で(体軸を傾ける事で)広背筋上部・中部の筋繊維走行方向にあったクロスボディ軌道を実現した行い方になります。

ポイントは2つです。

1.体軸の傾き具合

体軸の傾き具合が小さいと(体軸が立ち気味)、広背筋上部と中部の筋繊維走行方向に合いません。上部と中部の突っ張り感を頼りに、傾き具合を試して自分にあった最適な傾き具合を見つけます。

傾くほど広背筋上部の伸張が強まる傾向になります。

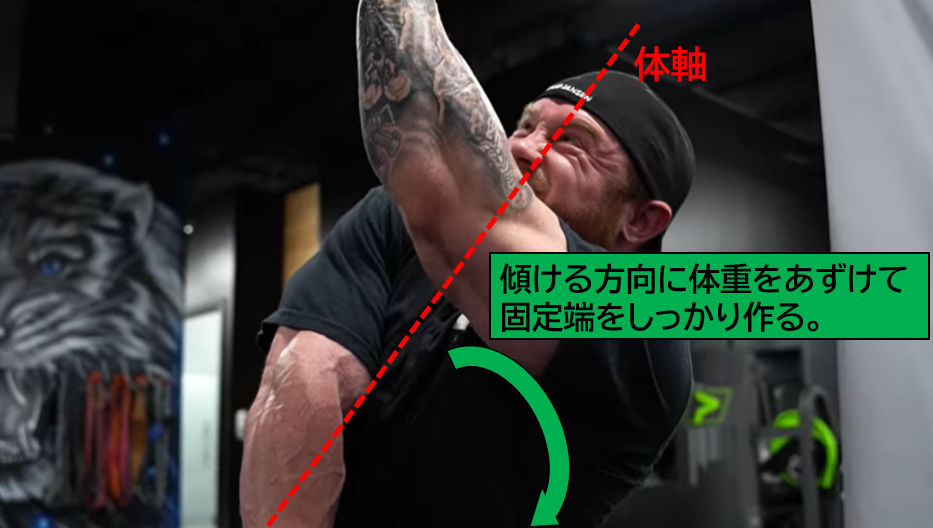

2.体軸を傾ける方向に体重をかける

過去記事でふれた事がありますが、物を片方から引っ張って伸ばす時、もう片方がガッチリ固定されていなければしっかり伸ばす事はできません。

その過去記事↓

続きを見る

【筋トレ】ラットプルダウンで伸張刺激を得るコツ

今回の種目も同じことで、負荷による広背筋上部・中部の強い引き伸ばしを発生させるには、引っ張る負荷方向の逆側がしっかり固定されていなければなりません(強固な固定端をつくる)。

そのために、体軸の傾き方向にしっかりと体重をかけて戻し動作を行います。

出典:Camp Jansenチャンネル BACK DAY WITH JUSTIN JACOBY, NICK GLOFF AND SPECIAL GUEST JORDAN WISE!

この種目は、強固な固定端づくりができる事が利点であり、このおかげで以降に紹介する種目より強い伸張刺激を安定的に与える事ができます。

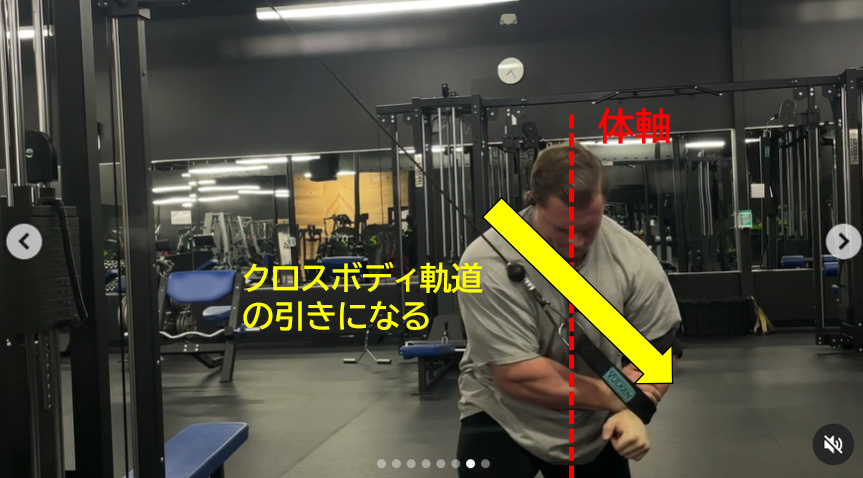

2.Isolation・One Arm・クロスボディ・ケーブルラットプル

⇅

<7番目動画>

どちらかと言うと、広背筋中部の筋繊維走行方向にあったクロスボディ軌道のパターンです。

アタッチメントを使用して、作用点(荷重点)を肘付近のみにしているので上腕二頭筋の関与が無いし、複数の関節(手関節や肘関節)を介さない動作なので広背筋をアイソレートしやすくなります。

空き腕での補助がしやすいのも良い点です。

ですが、上記種目例1で説明した強固な固定端づくりが難しいので(伸ばそうとする負荷方向の反対に体重が乗せづらい)、広背筋上部・中部を伸ばそうとする負荷を安定的に掛ける事が難しい種目です。

それでもスプリットスタンスの体勢をとり、いくらかでも負荷方向と逆側に体重心を持って行くようにします。

ケーブルの高さを変える事で負荷が入る箇所が変わるので試してみると良いです。ケーブル位置が水平付近だと広背筋上部により入る感覚があります。

動画のようなアタッチメントが無いので、私は登山用スリングとタオルを組み合わせて代用し、実施します。

3.ワンハンド・クロスボディ・ロウ

⇅

このクロスボディ軌道のロウイングは、通常のロウイングより広背筋上部・中部の伸張刺激を高める事ができます。ですが、これも種目例1の様な強固な固定端が作りづらく、その点が惜しいところです。

以上になります。

個人的好みは種目例1ですね。種目例2、3より固定端が強固に作れるので、安定的に伸張刺激を与える事ができますし、高重量も扱えます。

皆様の背中づくりの参考になれば嬉しいです!

※より効かせる改良

続きを見る

【筋トレ】背中の効きを向上させるクロスボディ軌道プルダウンの改良

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

【広告】