背中の厚みに関わる

主たる筋肉は僧帽筋です。

僧帽筋には

上部、中部、下部があります。

本日紹介するエクササイズは

中部と下部がメインとなる種目になります。

使用するマシンは前回記事でもでてきた

バタフライマシンです。

続きを見る

【筋トレ】肩後部をしっかり刺激するバタフライマシン種目のバリエーション

どなたかのヒントになれば幸いです!

スポンサードリンク

Trapsリバースフライ

大胸筋にベンチプレスが効かず

代わりにダンベル・フライを

やり込んだら発達しだした

という事例は数多くあります。

私もそうでした。

『コンパウンド種目が基本だ』

『ベンチプレスはBig3の1つだから』

といった定説にとらわれて

『効いていない』という現実、事実

を無視して、効きが弱い種目を

やり続ける事は勿体ない事です。

効く種目を見つけ出し、

それをやり込めばいいんです。

その種目が

コンパウンド種目(多関節種目)

ではなく

アイソレーション種目(単関節種目)

であったとしても

『効く』とう感覚を優先にして

アイソレーション種目(単関節種目)を

やり込んだらいいんです。

過去記事でもいくつか紹介しています。↓

続きを見る

【筋トレ】大胸筋の発達が思わしくない方へ

続きを見る

【筋トレ】胸を発達させるには?私に効果があった方法です

背中の厚み系種目でも同じです。

ベントローやシーテッドローといった

基本的コンパウンド種目をやって

効きや効果が薄ければ

それに代わる、自分にとって

相性の良い種目をみつけて

やり込めばいいんです。

私にとってそれが

Trapsリバースフライでした。

こんな感じで行ないます。↓

step

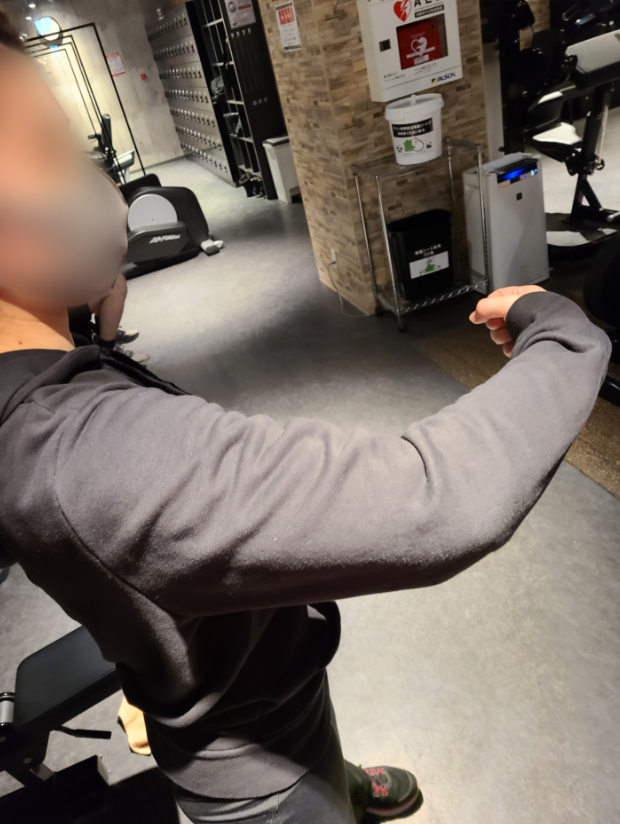

1開始姿勢

- 上腕が床と平行になる位置にシート高さを調整する。

- マシン側を向いて座る。

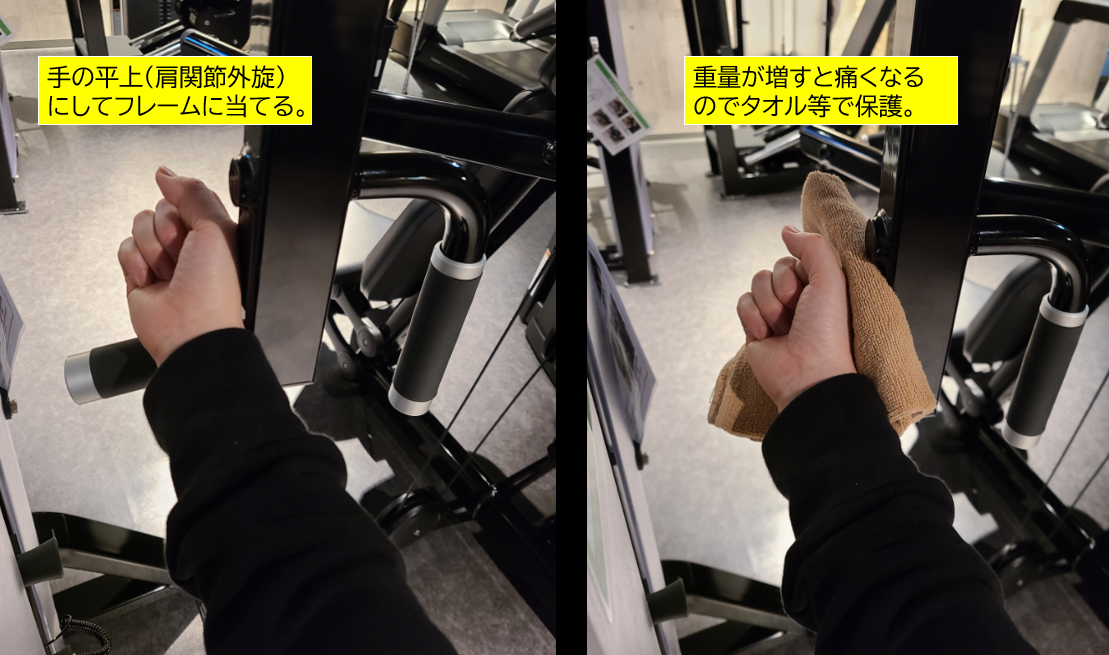

- 手の平を上にして(肩関節外旋位)フレームに当てる。

- 顔は正面に向ける。

⇓

step

2リバースフライの実施

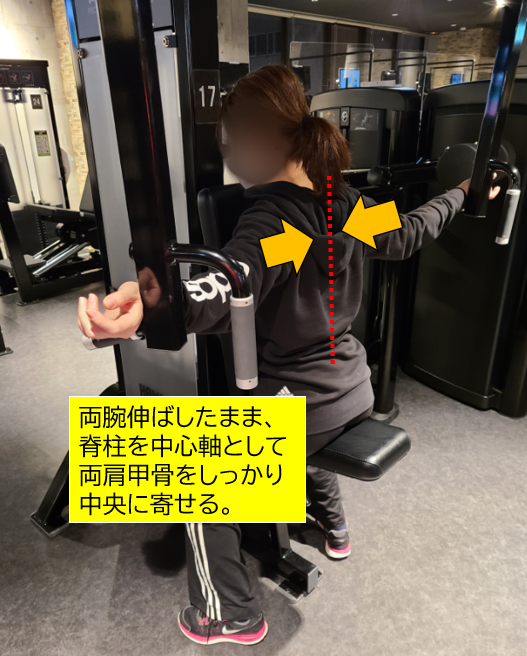

- 両腕を伸ばしたままリバースフライを行なう。

- リバースフライの際、両肩甲骨をしっかり中央に寄せる。

- 寄せた位置で僧帽筋中部~下部の上部繊維の短縮をしっかり感じ取る。

- 顔は正面を向いたまま。

⇓

step

3頭を後方に倒す

- Step2でしっかり両肩甲骨を寄せたら、その姿勢のまま頭を後方に倒す。

⇓

step

4頭を後方に倒したまま両腕を戻す(両肩甲骨を開く)

- 頭を後方に倒したまま両腕を戻す(両肩甲骨を開く)。

- 戻し終わるまで(開き終わるまで)頭は後方に倒したままにする。

⇓

step

5頭を戻す(顔を正面に向ける)

- 頭を戻し(顔を正面に向け)、Step1に戻る。

これで反復1回です。Step1~5を繰り返します。

わざわざ

手の平を上に向けて(肩関節外旋位)

行なう理由は、

や

で示されているように、

この方が僧帽筋中部や下部の

筋活動が比較的大きくなるからです。

また、ハンドルを握らないのは

握ると余計なところに

力が入る感覚があるので

これを避けるためです。

それと、

頭を後ろに倒したまま

両腕を戻す(両肩甲骨を開く)のは

理由は定かではないですが、

とにかく効きが良いんです。

顔を正面にむけて戻すより

負荷が乗ってくる感覚があり

効きが格段に良いです。

ベントローやローイング等で

僧帽筋の中部や下部を

使っている感覚が乏しい方にとって

わかりやすい種目だと思います。

バタフライマシン・ワンハンドローイング

IFBBプロ Derik Farnsworthさん

が発案の肩後部のローイング種目を

前回の記事で紹介しました。

続きを見る

【筋トレ】肩後部をしっかり刺激するバタフライマシン種目のバリエーション

この種目、少し変更すれば

僧帽筋中部・下部用としても

活用できます。↓

行ない方のポイントは以下です。

<ローイング時>

- 肘から弧を描きながら引き込むイメージ。

- 脊柱を中心軸として肩甲骨をしっかり中央に寄せる。

- 引き切ったところで、しっかり僧帽筋中部・下部の短縮を感じとる。

<戻す時>

- 外回りするイメージで弧を描く軌道で戻す。

- 僧帽筋中部・下部に負荷が引っかかる刺激(伸張刺激)を感じとる。

<腕の型>

- 腕の型を弧を描いた『Cの字型』にする。

- この種目の全動作とおして、この型で行なう。

この種目の良いところは

バタフライマシンの

可動域が大きい円弧軌道に沿って

ローイングと戻し動作が出来るので

僧帽筋中部・下部の

短縮と伸張の両方をしっかり行える事です。

特に伸張刺激を得るのに

優れていると思います。

肩甲骨がしっかり開けて、

それに負荷をかけれる種目は

多くありません。

また、

上記した『腕の型』で行なう事で

手関節と肘関節の

余計な動きが制限されるので

肩甲骨の動き(寄せる、開く)に

より集中できます。

それと、

『腕の型』を

弧を描いた型にする事で

ローイング及び戻し動作も

円弧軌道で行ないやすいので、

結果として

肩甲骨の寄せと開きが引きが出せる

=僧帽筋中部・下部の活動を引き出せる

と考えています。

最後に、このローイングの

バリエーションも紹介します。↓

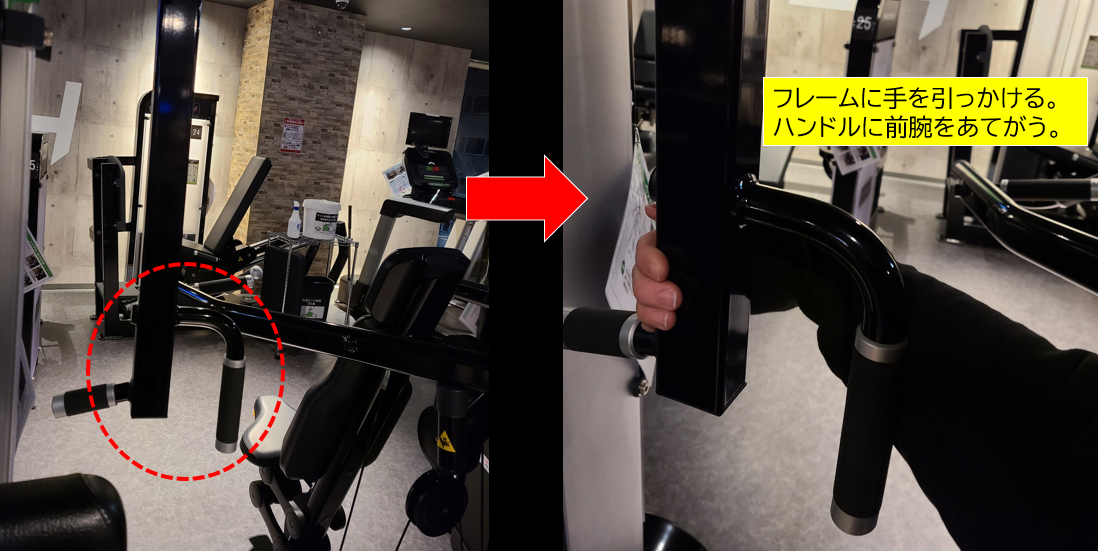

何が違うかと言いますと、

『握り』です。

この行い方はハンドルは握らず

フレームに手を引っ掛ける

前腕をハンドルにあてがう

で行なっています。↓

これにより、

手関節と肘関節の動きが

より制限されますし、

意識して『腕の型』を

弧を描いた型に作る必要なく、

自然とその型になります。

この行い方の良いところは

より伸張刺激が増す事です。

ですが、正直に言うと

短縮側の刺激は

ハンドルを握って行なう場合の方が

良い感覚があります。

伸張刺激を重視する場合の

実施バリエーションとして

使えると思います。

重量が重くなると

手の引っかけ保持がキツくなる

前腕ハンドルあてがいが痛い

となるので、

長めのリストストラップの使用

前腕とハンドル間にタオル挟み

で対策すれば良いです。

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

スポンサードリンク