最近、ボディメイクの筋トレでも『総負荷量』という言葉を目にする様になってきたと感じています。

総負荷量は筋肥大と相関があり、総負荷量を増やしていく事で筋肥大量もましていきます。

本日は、総負荷量とは何かを説明すると共に、総負荷量を意識した筋肥大トレーニングについても触れていきたいと思います。

伝えたい要点

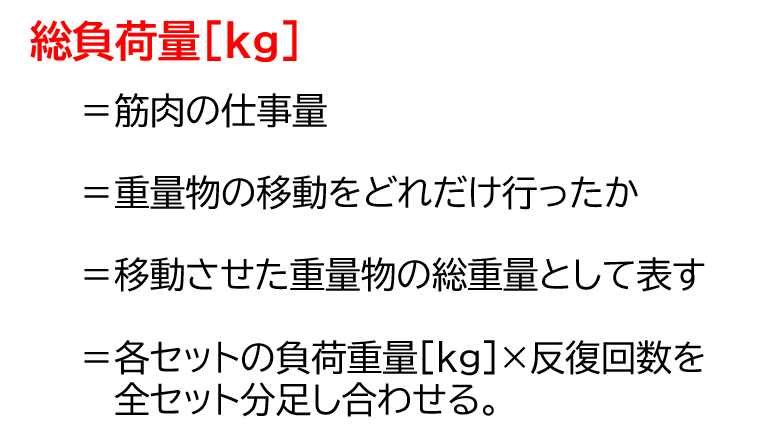

- 総負荷量[kg]とは、『筋肉の仕事量』だと思ってもらえばよく、各セットの負荷重量×反復回数を全セット分足し合わせたもの。

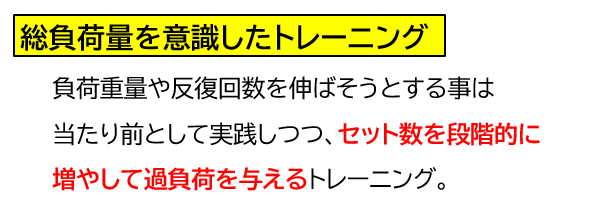

- 総負荷量を意識したトレーニングとは、負荷重量や反復回数を伸ばそうとする事は当たり前として実践しつつ、セット数を段階的に増やして過負荷を与えるトレーニングの事。

- 増やすセット数や、その割合の設定は、個人差が大きいので試して確立するしかない。

- 上手く設定できているか否かの判断項目は以下。

○強い慢性疲労感の有無

○反復回数や使用重量の停滞又は低下の有無

○『組んだトレ内容がこなせなくなる』又は『開始時期より時間をかなり要す』の有無

- これらに陥った場合は、セット数や増やす割合の見直しが必要。

- これら症状が出ていないのであれば上手くいっているし、セット数や増やす割合やプログラムの継続を増やす事で、更なる筋肥大の促進が期待できる。

- 私が行った時の具体例はこちら。→プログラム骨子、内容

- はじめての方にオススメJames Krieger氏の具体例はこちら。→全身満遍なく編、部位特化編(弱点部位改善)

- 個人的所感だが、セット数を増やしながら過負荷を与えるトレ手法は、生理的にも時間的にも頭打ちになりやすい。

- なので一般的には、常用するのでは無く、期間限定で筋肥大促進を狙うバリエーションとして短期間の活用がおすすめ。弱点部位改善の手法として最適かもしれない。

【広告】

総負荷量とは?

総負荷量とは『筋肉がした仕事量』だと思えば良いです。

総負荷量(=筋肉の仕事量)を増やして筋肉にストレスを与えて、これに筋肉が適応して筋肥大するわけです。

人が仕事で成長するのと同じです。

最初は、その仕事に必要な知識・スキル(=筋肉量)が乏しいので多くの仕事量をこなせませんが、上司や先輩から難易度が徐々に上がる課題を少しずつ増やされ(=漸進性の筋肉のストレス)、それらをクリアしていく事(=適応していく事)で、その仕事に必要な知識・スキル(=筋肉量)が十分に備わってきます。

その結果、多くの仕事量がこなせる様になります。

これと同じです。

具体的に筋肉の仕事が何かと言うと、『重量物を移動させる』という事です。

これをどれだけ行ったかが筋肉の仕事量であり、『負荷重量(使用重量)』『反復回数』『セット数』を用いて、移動させた重量物の総重量[kg]として表されます。

計算方法は以下です。↓

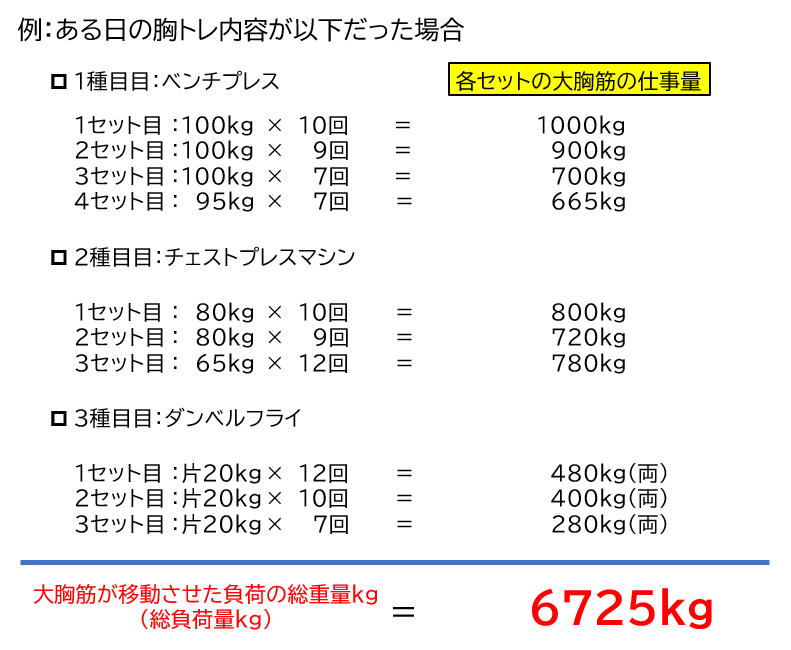

例はこんな感じです。↓

この総負荷量が増えれば筋肥大の増加が大きくなります。科学的根拠も多く得られています。

総負荷量を意識したトレーニング

総負荷量を意識したトレーニングとは、総負荷量を増やす事で筋肉に過負荷を与えるトレーニングで、総負荷量が段階的に増える様に組まれます。

前項で説明したとおり、総負荷量は『負荷重量(使用重量)』『反復回数』『セット数』から成り立っており、総負荷量を増やすにはこれら3要素を伸ばして行けば良い事になります。

では、この3要素の内、総負荷量を増やしていく事に最も影響を与える要素はどれでしょうか?

それは『セット数』です。『セット数』を増やす事で最も簡単に総負荷量を増大させる事ができます。

そもそも、負荷重量や反復回数を増やそうとするトレーニングは、皆さん当たり前に行なっているはずです。

(各セッにおいて、前回トレより使用重量を1kgでも増量しよう、反復回数を1回でも多く反復しようとする。)

そんな皆さんは経験的にわかっていると思いますが、負荷重量や反復回数を大きく伸ばす事はそう簡単ではありません。伸びても、それは僅かなもので、各種目の各セットで1レップ伸びたら上出来といったレベルです。

ですから、負荷重量や反復回数が総負荷量に与える影響は少ないんです。

なので、総負荷量を意識したトレーニングはセット数に着目して、セット数を段階的に増やす事で筋肉に過負荷を与えるトレーニングだと言えます。

だからといって負荷重量や反復回数の向上を疎かにしてはいけません。

負荷重量や反復回数を伸ばそうとする姿勢は基本中の基本なので、総負荷量云々では無く、常に実践して下さい。

まとめると以下になります。

総負荷量ベースの筋肥大トレの骨子

各部位週あたりのセット数を段階的に増やしていくんですが、セット数が多いトレーニングを継続すると回復能力に大きな負担をかけます。

しかも、回復能力は個人差が大きい。なのでプログラムの設定は一概に言えず、個人の回復能力にあったものを確立するしかありません。

ですが、プログラムの組み立て方の参考になる(?)ものを示したいので、私が過去に行なった総負荷量ベースの筋肥大トレのプログラム骨子を紹介します。

プログラム骨子まとめ

1.トレーニング期間

- 1プログラム3ヶ月とする。

- 2プログラム目移行の際は、2週間程度の回復期を挟む。(慢性疲労の予防や回復、トレ刺激の感度リセットが目的)

2.セット数のカウント

コンパウンド種目(多関節種目)のセット数は主働筋のみにカウントする。(私個人の方針)

例:ベンチプレス

ベンチプレスを3セット実施の場合、大胸筋のみに3セットとカウントし、協働筋の上腕三頭筋や肩は0カウント。

学術論文を拝見すると、コンパウンド種目(多関節種目)のセット数は主働筋だけでなく協働筋にもカウントされます。勿論、このカウント方針でも良いと思います。

例:ベンチプレス

ベンチプレスを3セット実施の場合、大胸筋に3セット、上腕三頭筋3セット(場合によっては肩も3セット)とカウントする。

3.目標セット数

- 目標セット数は各部位週あたりのセット数で設定する。

- 1プログラムで(3ヶ月で)、各部位週あたりのセット数を6セット増やす。(現在週に12セットやっていたら週18セットを目標セット数とする。)

- 慢性疲労やオーバートレーニング予防目的で1ヶ月あたり2セットずつ増やす。(段階的に増やす)

- 1プログラム目終了時点で、慢性疲労感が殆ど無く、反復回数や使用重量も伸びていたら2プログラム目を実施して、更に6セット増を目指すのもアリ。その場合は、2プログラム目実施前に2週間程度の回復期(積極的休息など)をとる。

『目標セット数の設定』と『セット数を増やす割合』が重要です。これらが過大だと、自身の回復能力に過大な負担がかかり筋肥大が得られない可能性が高まります。

これら設定に誤りがある場合、1プログラム目を実施中に強い慢性疲労感や反復回数・使用重量の停滞又は低下、組んだトレ内容がこなせない(又はかなりの時間を要す)といった事が起きます。

これらに陥った際は、『目標セット数の設定』と『セット数を増やす割合』を見直す必要があります。これら上記の症状が出た時のセット数が個人にとっての上限だと判断できます。

逆にいうと、症状がでていないのであればまだ伸ばせる可能性があるので、『目標セット数』『セット数を増やす割合』『プログラムの継続』を増やす事で更なる筋肥大の促進が期待できます。

4.回復期の設定

- 慢性疲労やオーバートレーニング予防、トレ刺激の感度リセットを目的に、1プログラム(3ヶ月)あたり2度の回復期を設定する。

- 1度目は4週目、2度目は8週目にそれぞれ1週間の積極的休息をとる。

- 積極的休息の内容は、例えば1度に全身を軽負荷で行なうトレ内容を週2回実施など、手を抜いた内容にする。

- 2プログラム目に移行する際も、2週間程度の積極的休息を挟んでから実施する。

5.1回のトレで行なうセット数

- 各部位1回のトレーニングで行なうセット数は6~10セットまでにし、トレーニング頻度を増やして目標セット数(各部位週あたりの目標セット数)に到達させる。

- 例えば、大胸筋の目標セット数が週18セットの場合、トレ1回あたり胸6セットを週3回実施又はトレ1回あたり胸9セットを週2回実施する。

目標セット数は各部位週あたりのセット数なので、『そのセット数を週1回でこなす』又は『週複数回に分けてこなす』のどちらかになります。

私としましては、その目標セット数が週12セット以上になる場合は、週複数回に分けてこなす方が良いと思っています。理由は、2つあります。

1つ目は、浪費になるセットを減らす事ができるからです。

過去記事でも書きましたが、多量のセットを1度に行なっても得られる筋肥大量には上限があります。これも個人差がありますが、思いの外、少ないセットで上限に至ります。

逆に1度に行なうセットが少なすぎてもよくありません。1度に得られる筋肥大量が最大化しないからです。

なので、各部位1回トレで行なうセット数を6~10セット程度にして、トレ頻度を上げて目標セット数をこなす考えでいます。

続きを見る

【筋トレ】ここ数年の私のトレーニング方針『最適容量高頻度トレーニング』について(2/2)

2つ目の理由は、使用重量や反復回数が増やせるからです。

1度のトレで多量のセットをこなすと、セットを重ねていくうちに使用重量や反復回数は落ちてしまいます。

容易に想像できると思いますが、週複数回に分けてこなす方が各々より重い使用重量が扱えたり、1-2回多く反復できたり、質の高い反復(フォーム維持や集中力維持など)が維持できます。

なので週複数回に分けてこなす方が、筋繊維動員や代謝ストレスの増加や、影響力は低いですが総負荷量の増加につながります。

6.各セットの努力度

各セット限界まで反復する。

筋肥大には必ず限界まで反復する必要はありませんが、筋肥大反応を促進する可能性が高いと考えているので、基本的には各セット限界まで反復しています。

自身の回復能力が一般より低めと判断される方は、各種目の最終セットのみ限界まで反復といった具合に、限界反復の有無を調整の手段として使用するのも良いと思います。

7.セット間休息

2分以上とる。

セット間休息が少ないと、各セットの反復回数や使用重量が落ちてしまいます。

今回のトレ手法は総負荷量の増加に着目しているので、影響力はセット数に比べ小さいですが、使用重量や反復回数の低下による総負荷量の低下を防ぐためにセット間休息はしっかりとります。

8.可動域や動作のテンポ

各セット、可動域や反復テンポは変えない事が前提。

各セットの可動域や反復のテンポは変わらない前提があるので、筋肉の仕事量を総負荷量で表し評価する事ができます。

以降に具体例を紹介します。私が行ったものとJames Kriegerさんのものです。

具体例1:私が行ったもの

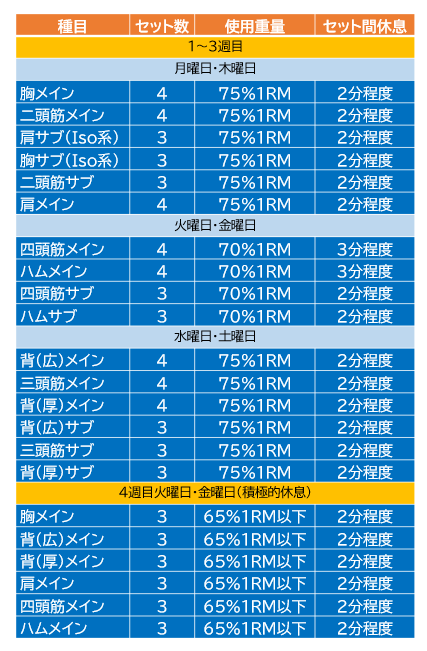

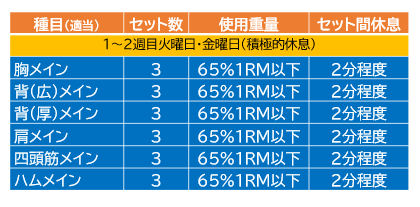

各部位週12セット→24セットに増やした時のプログラム設定を具体例として示します。これは、前項で説明した骨子を基に組んでいます。

それまでのプログラムは以下でした。

5分割(胸、背、肩、腕、脚)

週5回トレ(各部位週1回トレ)

各部位12セット

(メイン種目、サブ2種目を各4セット)

これを次項の総負荷量ベースのプログラムに変更しました。

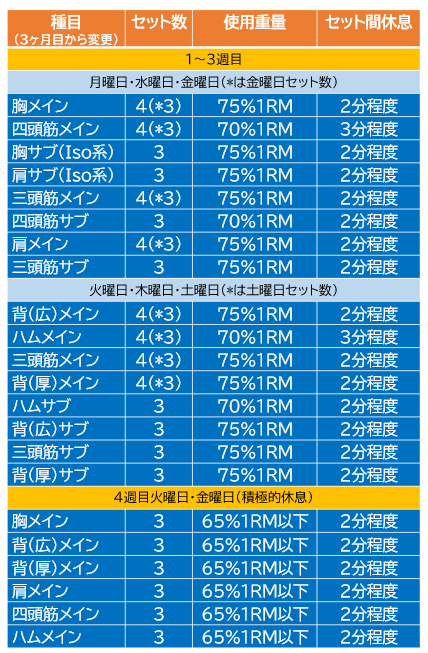

1プログラム目

1ヶ月目

目標セット数

各部位週14セット。

全身分割

以下の3分割。

胸・肩・上腕二頭筋

脚

背中・上腕三頭筋

トレーニング実施日数

週6日。

各部位週に2回トレする事になる。

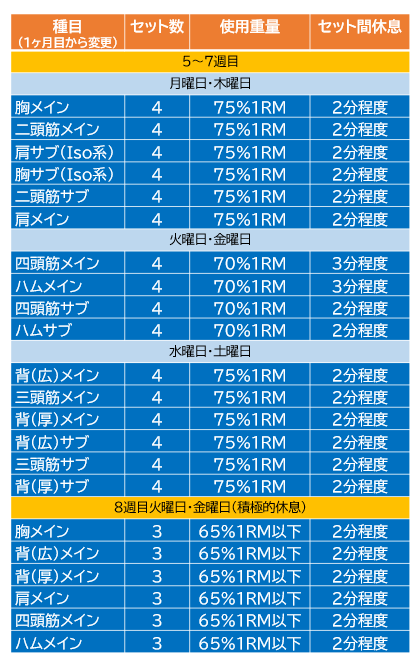

2ヶ月目

目標セット数

各部位週16セット。

全身分割

1ヶ月目と同じ3分割。

胸・肩・上腕二頭筋

脚

背中・上腕三頭筋

トレーニング種目

1ヶ月目の種目から変更する。

トレーニング実施日数

週6日。

各部位週に2回トレする事になる。

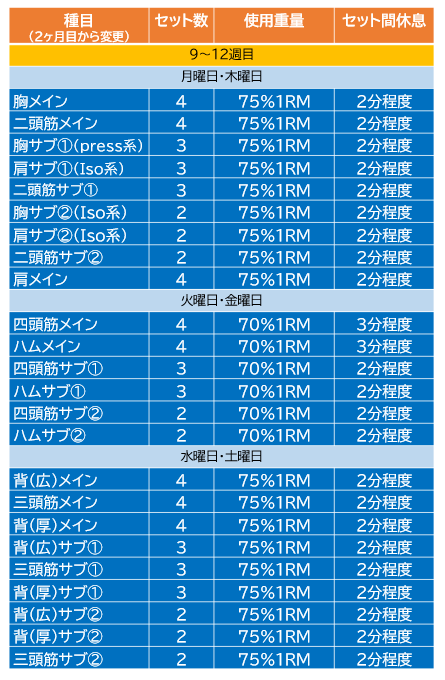

3ヶ月目

目標セット数

各部位週18セット。

全身分割

1ヶ月目と同じ3分割。

胸・肩・上腕二頭筋

脚

背中・上腕三頭筋

トレーニング種目

2ヶ月目の種目から変更する。

トレーニング実施日数

週6日。

各部位週に2回トレする事になる。

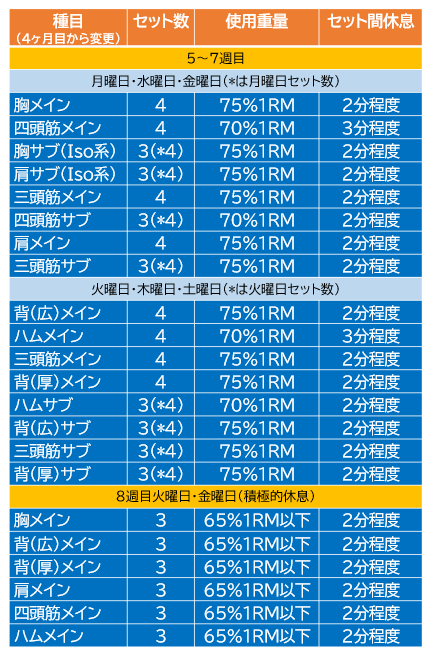

2プログラム目

2プログラム目に入る前に2週間の積極的休息を入れる。

4ヶ月目

目標セット数

各部位週20セット。

全身分割

Push、Pullの2分割。

【Push分割】

胸・肩・上腕三頭筋・大腿四頭筋

【Pull分割】

背中・上腕二頭筋・ハムストリングス

トレーニング種目

3ヶ月目の種目から変更する。

トレーニング実施日数

週6日。

各部位週に3回トレする事になる。

5ヶ月目

目標セット数

各部位週22セット。

全身分割

Push、Pullの2分割。

【Push分割】

胸・肩・上腕三頭筋・大腿四頭筋

【Pull分割】

背中・上腕二頭筋・ハムストリングス

トレーニング種目

4ヶ月目の種目から変更する。

トレーニング実施日数

週6日。

各部位週に3回トレする事になる。

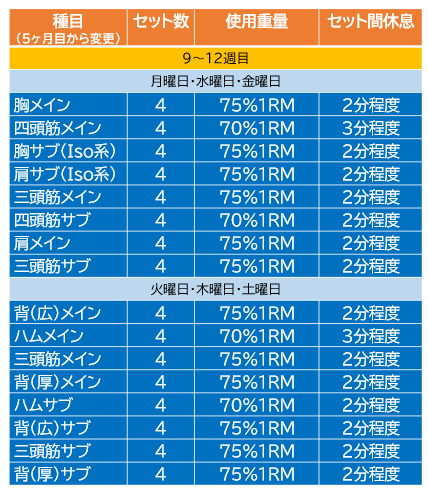

6ヶ月目

目標セット数

各部位週24セット。

全身分割

Push、Pullの2分割。

【Push分割】

胸・肩・上腕三頭筋・大腿四頭筋

【Pull分割】

背中・上腕二頭筋・ハムストリングス

トレーニング種目

5ヶ月目の種目から変更する。

トレーニング実施日数

週6日。

各部位週に3回トレする事になる。

以上、約半年のプログラムでしたが、後半はメチャメチャきつかったのを覚えています。(笑)

あくまでも、私の場合のセットボリューム設定です。人によって調整が必要です。

具体例2:James Krieger氏のもの

セット数を増やす事で過負荷を掛けるトレーニングをはじめて行なう方におすすめなのは、James Kriegerさんの内容になります。私のものより、かなり取り入れやすいです。

サンプルとして以下の2パターンを示してくれています。

全身満遍なくセット数を増やす

部位限定してセット数を増やす

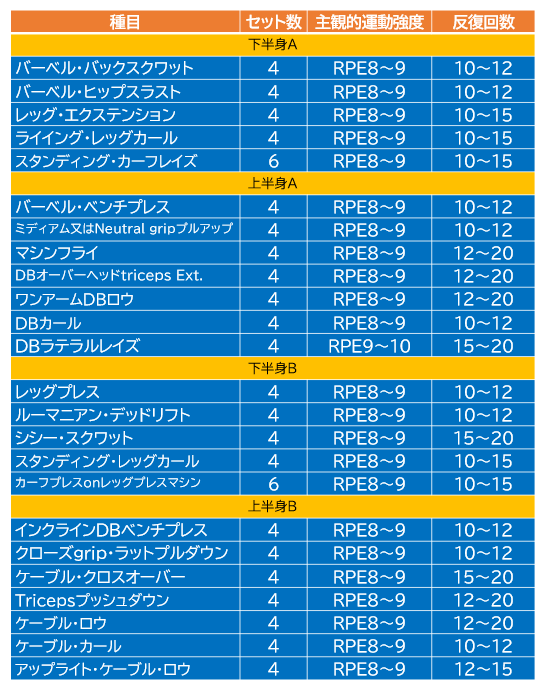

全身満遍なく編

セット数のカウント

コンパウンド種目(多関節種目)のセット数は、主働筋と協働筋の両方にカウントする。

目標セット数

各部位ほぼ週16セット。

全身分割

上半身・下半身の2分割。

トレーニング実施日数

週4日。

各部位週2回トレする事になる。

各部位1トレあたり8セット程度で設定。

強度設定

より良い回復を考慮して、『主観的運動強度(RPE)』を採用し、その設定の殆どをRPE8~9にする。

⇓

各セット反復限界の1~2回手前で終了する。

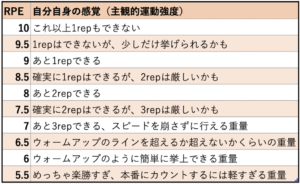

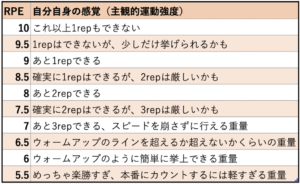

※補足:主観的運動強度(RPE)

その名のとおり、主観的感覚で決められた運動強度です。

出典:マッチョもどき京大生の筋トレ日記サイト 筋トレは感覚が大事rpeを徹底解説!

出典:weightology.net set volume for muscle size the ultimate evidence based bible

出典:weightology.net set volume for muscle size the ultimate evidence based bible

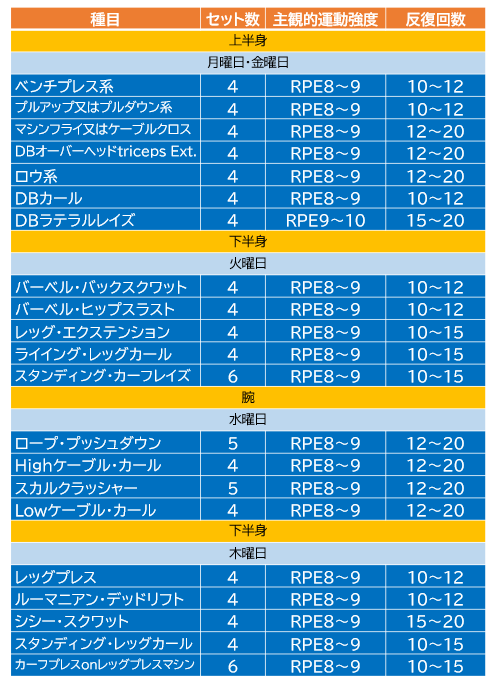

部位限定編

ある部位に限定してセット数を増やしていく組み方です。弱点部位改善に使えます。

その場合、弱点部位のセット数を増やして、他部位は維持程度の感覚でセット数は増やしません。

腕特化型プログラムのサンプルです↓。

セット数のカウント

コンパウンド種目(多関節種目)のセット数は、主働筋と協働筋の両方にカウントする。

目標セット数

上腕二頭筋週32セット。

上腕三頭筋週26セット。

他筋群週12~18セット。

全身分割

上半身・下半身・腕

トレーニング実施日数

週5日。

上腕二頭筋と上腕三頭筋は週3回、他部位は週2回トレする事になる。

各部位1トレあたり10セット程度で設定。

強度設定

より良い回復を考慮して、『主観的運動強度(RPE)』を採用し、その設定の殆どをRPE8~9にする。

⇓

各セット反復限界の1~2回手前で終了する。

※補足:主観的運動強度(RPE)

その名のとおり、主観的感覚で決められた運動強度です。

出典:マッチョもどき京大生の筋トレ日記サイト 筋トレは感覚が大事rpeを徹底解説!

出典:weightology.net set volume for muscle size the ultimate evidence based bible

総負荷量(セット数)ベースの筋肥大トレの所感

キツいですが私にとってはかなり効果が高い手法です。あえてオーバーリーチに至らせて筋肥大を促進する感じです。

ですが、セット数を増やしながら過負荷を掛ける方法は、生理的にも、時間的にも負担が大きいので、多くの方が比較的早期に頭打ちになる事が予想されます。

なので、一般的には常用するのでは無く、期間限定で筋肥大を促進するトレーニングバリエーションとして短期間の活用をおすすめします。弱点部位改善策として活用する事が最適かもしれません。

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

【広告】