広い背中づくりに欠かせないのは

その名のとおり『広背筋』の発達です。

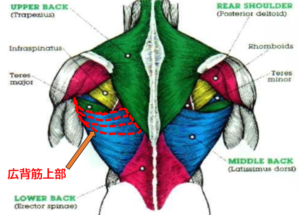

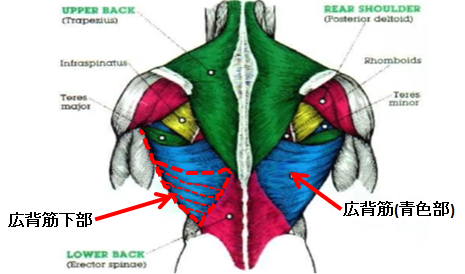

一口に『広背筋』といっても、

広背筋の起始は多数あるので、

大別すると

広背筋上部

広背筋下部

に分ける事ができます。

広背筋上部

広背筋下部

本日の主役は広背筋上部です。

広背筋上部を刺激するコツや種目例を紹介します。

スポンサードリンク

広背筋上部を刺激するコツ

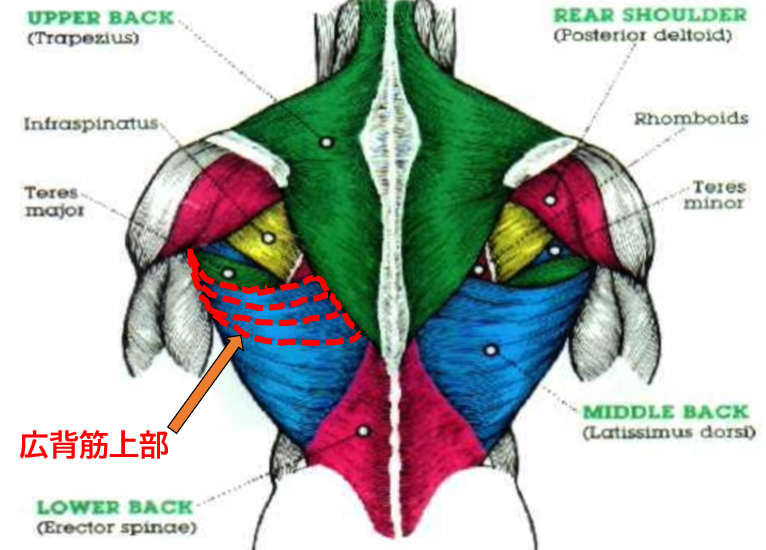

今一度、広背筋上部の位置を確認します。↓

この部分を重点的に刺激するには、

以下の動きが大切になります。

肩関節の内旋

肩関節の水平外転(水平伸展)

多くの筋電図研究で、これらの動きで

広背筋上部が

比較的活発に活動する事が確認されています。

ラットプルダウンやプルオーバーに

これらの動作を組み込む事で

広背筋上部の収縮を強める事ができます。

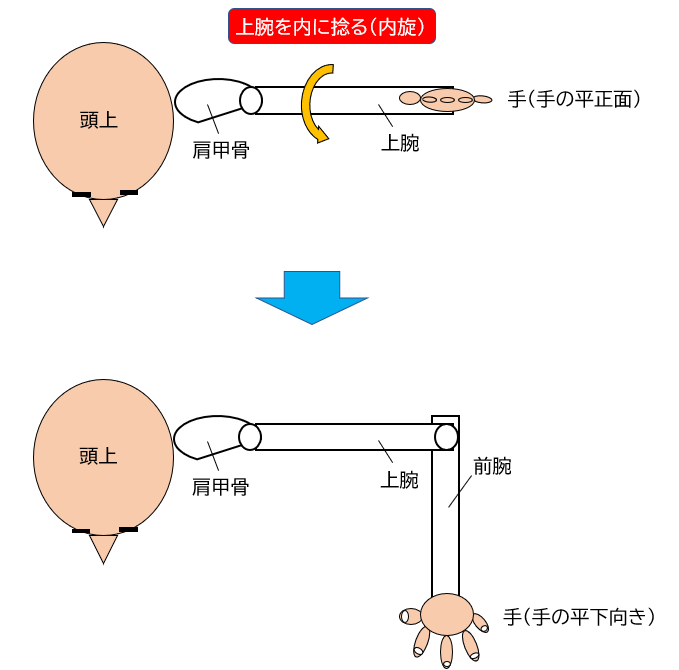

肩関節の内旋

以下の様に、上腕を内に捻る(内旋)動作です。

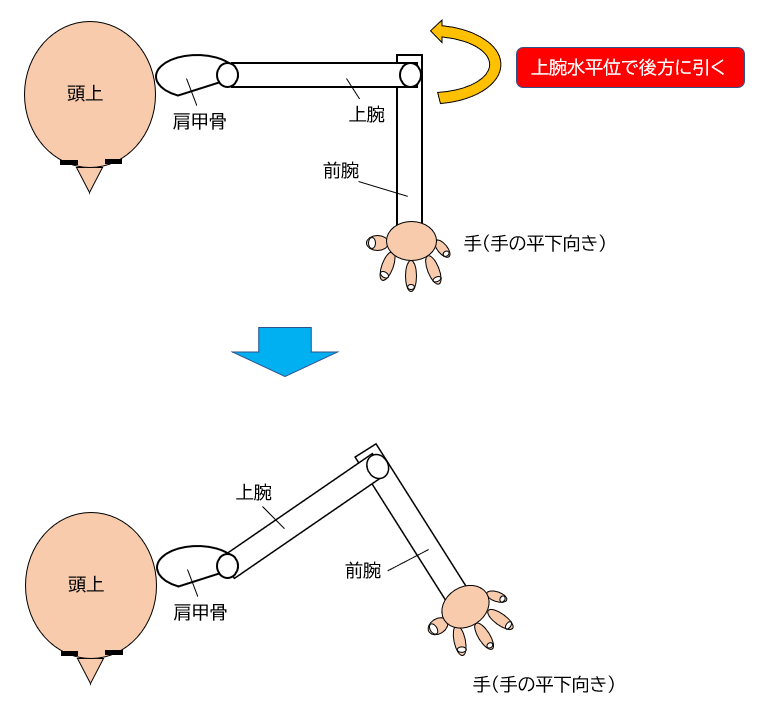

肩関節の水平外転(水平伸展)

以下の様に、上腕を水平位にして後方に引く動作です。

以上の

肩関節の内旋や水平外転(水平伸展)を

ラットプルダウン

や

プルオーバーの動きに加えるわけですが、

イメージがわかないと思います。

こんなマニアックな動きは

日常動作で行わないですから。笑

実は、ボディビルディングの規定ポーズ

『バック・ダブル・バイセップス』の

プレアクションで見る事ができます。

動きがマニアックですから、

例えもマニアックになります。笑

『バック・ダブル・バイセップス』

とはこんなポーズです。↓

バック・ダブル・バイセップスポーズ

このポーズのプレアクションに、

(ポーズをとる前の動き)

一旦、両腕を真上に上げて

ラットプルダウンの動きを

行なうものがあります。

この時に、

肩関節の内旋と水平外転(水平伸展)も

同時に行なう選手がいます。

こんな感じです。↓

2019 Mr. Olympia Brandon Curry選手(1:59~2:02)

出典:BodyOfLegendsチャンネル Brandon Curry Posing Routine | Mr. Olympia 2019 Finals

Nathan De Asha選手(1:08~1:11)

出典:Muscular Development Magazineチャンネル Nathan De Asha's Posing (2nd Place in Open) | 2019 IFBB Vancouver Pro

Ahmad ashkanani選手(1:00~1:04)

出典:MBWFtvチャンネル Mr. olympia 2019 Live 212 Finals | Ahmad ashkanani winner

Maxx Charles選手(1:08~1:15)

出典:Milos Sarcevチャンネル Maxx Charles at the 2020 Arnold Classic prejudging

Santiago Aragon選手(0:00~0:03)

出典:Sah el nom Chef Thaerチャンネル Santi aragon Dallas pro , first call out

以上のように

このプレアクションで

ガッツリと背中を収縮させてから

『バック・ダブル・バイセップス』ポーズ

を決めています。

出典:MBWFtvチャンネル Mr. olympia 2019 Live 212 Finals | Ahmad ashkanani winner

実際に行なって頂くとわかりますが、

普通にラットプルダウンの動作を

行なうよりも強く広背筋上部が収縮します。

具体的な種目例を紹介します。

広背筋上部を強調した種目

いくつかwebの動画から例を示します。

例1:ラットプルダウン+肩関節の内旋

ラットプルダウンに肩関節の内旋を加えたパターンです。

Chris Zarembaさんの実施例

出典:Chris Zarembaチャンネル Back - Lat Pulldown Leanback (B42)

Justin Harrisさんの実施例

出典:Justin Harrisチャンネル Justin Harris "Troponin" pulldowns

Ryan Humistonさんの実施例(1:05~1:18)

出典:Ryan Humistonチャンネル Lat Exercises YOU'RE DOING WRONG! (Build A Wider, Thicker BACK)

これらを実施する場合、

個人的には、

座る位置は前では無く

少し後ろ側に座って行った方が

効きが良いです。

例2:プルオーバー+肩関節の内旋

ケーブル・プルオーバーに肩関節の内旋を加えたパターンです。

Brandon Curryさんの実施例(5:27~6:40)

出典:Muscular Development Magazineチャンネル IFBB Pro Brandon Curry Trains Back 4 Weeks Out from the 2014 Arnold Classic

ワイドグリップ

かつ

肘を曲げて行う事で、

肩関節の内旋が強調されます。

また、上体の動きも連動させて

可動域を増加させています。

引きながら上体を立てる事で

短縮側の可動域を増加させ、

戻しながら前傾する事で

伸張側の可動域を増加させています。

しかも、

体重を乗せながら戻す事で、

伸張刺激をしっかり入れている

のが見て取れます。

ワザ有な実施例です。

例3:ラットプルダウン+肩関節の内旋と水平外転(水平伸展)

ラットプルダウンに肩関節の内旋と水平外転(水平伸展)を加えたパターンです。

Brandon Curryさんの実施例(2:50~3:41)

出典:mountaindog1チャンネル Brandon Curry 3 Way Lat Pulldown For a Crazy BURN

こちらも2019 Mr. Olympia Brandon Curryさんの発案です。

以下の3パターンの

ラットプルを連続で行なっています。

比較的内旋重視のラットプルダウン

↓

内旋+水平外転混合のラットプルダウン

↓

水平外転重視のラットプルダウン

しかもこれ、

力発揮が弱い→強い順に並んでいるので

メカニカルドロップセットになっています。

メカニカルドロップセットとは

重量を変える事なく行えるドロップセット法です。

利点は、

中断なく連続して筋収縮を

延長ができる点です。

過去に記事にしています。ご参考。↓

続きを見る

【筋トレ】パンプを促すメカニカル・ドロップセット法:上腕三頭筋編

続きを見る

【筋トレ】パンプを促すメカニカル・ドロップセット法:肩(三角筋)編

水平外転(水平伸展)動作のコツは

『肩甲骨を寄せる』意識ではなく、

弧を描くイメージで

『両肘を中央に寄せる』意識で行なう事です。

これもまた、

座る位置は少し後方の方が良いと

個人的には思います。

以上です。

余談ですが、

ボディメイクの観点でいえば、種目を

マス系種目

形をつくる種目

に分ける見方があります。

『マス系種目』とは高重量を扱い

その部位の筋量を全体的に、

大まかに得る種目といえます。

いわゆる基本的な種目が多いです。

少しの反動動作は気にせず使い、

ストリクトでは扱えない高重量の

負荷を断続的に筋肉に与える行い方もアリです。

通常のラットプルダウンは

この、『マス系種目』といえます。

全体的に背中の筋量を獲得できる種目です。

ですが、今回紹介した種目は

『形をつくる種目』に分類されます。

経験的に実感してきた事ですが、

『マス系種目』だけでは、

同じ部位であっても、どうしても

発達が遅れる箇所が出てきてしまいます。

『形をつくる種目』とは

同じ部位でも『マス系種目』だけでは

刺激しきれない、刺激が乏しい

箇所を狙って刺激し、

その人が本来持っている筋肉の形を

最大限に発達させるために

必要な補助種目といえます。

※生まれ持った筋肉の形、そのものを変えるという事ではありません。それはできません。例えば、縦長の腹直筋を横長に変える事は絶対にできません。

なので、『形をつくる種目』は

的確に効かせる事が大前提で、

それが実現できる重量を扱います。

高重量に拘りません。

とはいえ、漸進性の原則は重要なので

その重量を少しずつ伸ばしていく

スタンスで取り組んでいきます。

ホントは、もう一つ、

普段行っている効きが良い

広背筋上部の種目を紹介したかったですが

コロナ禍でジムに行けず、写真もとれず。。。

また別の機会に紹介します。

早くジム再開しないかな。

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

スポンサードリンク