トレーニング動画や画像、DVDを

数々見てきている私。

以前はモチベーションを高める目的で

拝見していました。

ド迫力の高重量トレや

すんごい筋密度の体をみて

『スゴイなぁ~』

『カッコええな~』

『よーし、トレがんばろ!』

っていう感じだったんですが、

IFBBプロ山岸選手とMilosコーチの

DVDシリーズを見てから

トレーニング映像の見方が変わったんです。

どう変わったかといますと

自分自身のトレーニングの質を

高めるヒントを得ようと

貪欲に動きを観察したり

何故そういう事を行なうのか

理由付けを考えるようになっていました。

知識薄く理由付けとして不完全でしたが(笑)、

トレーニングを考察する姿勢が身に付いたので

このDVDシリーズと出会えた事は

とても貴重な転換期だったと思っています。

山岸選手とMilosコーチには感謝です。

このDVDシリーズには、数々の

エクササイズ

強度を高めるテクニック

反復パターン

などが収められており、見る度に

新たな気付きが得られるスルメみたいなDVDでした。

今では、

Youtubeでお二人のトレーニングが公開されています。

(良い時代になりました)

参考になさって下さい。↓

今でもYoutubeでトレ動画を見ていますが、

自然と、その方の『動作の癖』を

観察してしまいます。

意図してなのか、無意識なのか

定かではないですが

トップ選手の『動作の癖』には

トレーニングの質を高めるヒントがある場合が多いです。

本日はその一例として、

『首』と『手首』の使い方を紹介します。

スポンサードリンク

首の使い方で胸のプレスやフライの効きを向上させる

チェストプレスの動作で

首も連動させる事で

大胸筋をより効かせる事ができます。

参考として、

John Meadowsさん

と

Branch Warrenさんの

動画を載せます。

John Meadowsさん(2:28~2:50)

出典:mountaindog1チャンネル The Perfect 4 Exercise Chest Workout for MASS

Branch Warrenさん(1:34~1:48)

出典:GASPOfficialチャンネル OLD SCHOOL and RAW: Chest Training with Branch Warren and Johnnie Jackson

両者ともに、

負荷を下ろす際は

(大胸筋の伸張性収縮時)

首(顔)を前に突き出し、

(といいますか、上体を若干浮かす感じ)

プレスする際は

(大胸筋の短縮性収縮時)

顎を引きながら首(顔)を引っ込める

(顎を引きながら若干の上体浮きを戻す感じ)

連動動作を行っています。↓

【下ろす際】

出典:mountaindog1チャンネル The Perfect 4 Exercise Chest Workout for MASS

【プレスの際】

出典:mountaindog1チャンネル The Perfect 4 Exercise Chest Workout for MASS

出典:mountaindog1チャンネル The Perfect 4 Exercise Chest Workout for MASS

やってみるとわかりますが、

こうする事で、

下ろす際は大胸筋の伸張が増しますし、

プレスの際は大胸筋の短縮が感じやすくなります。

こうなるのは、この動きによって

伸張幅、短縮幅が増加したり

頸反射(顎を引く)による

筋の促通(筋収縮力の増加)が

生じるからかもしれません。

(確たる理由は定かではありません)

個人的な体感として、

この動きで行なうプレスの際、

寄せていた肩甲骨が

若干開きぎみになる感があります。

それで構わないと思っています。

と言うより、大胸筋の短縮を考えた場合、

その方が良いと考えています。

チェストプレスの行い方で

良くいわれるアドバイスに

『動作中は常に肩甲骨を寄せて胸を張れ』

があります。

何故、こうアドバイスをするかと言いますと

下ろす際に大胸筋に負荷をしっかり乗せるため

プレスの際に大胸筋を緩ませないため

プレスの際に肩関節の安定性を確保するため

ですが、プレスの際に肩甲骨寄せる目的は

3番目の怪我防止の意味合いが強いと考えます。

大胸筋の短縮を優先するならば、

プレスの際には

肩関節が不安定になる程、

肩が前方にいかない範囲で

肩甲骨を開いた方が、

大胸筋が緩む事なく

より短縮させる事ができると思っています。

プレス動作を例に説明してきましたが、

この首の動きは、

ダンベルフライやマシンフライでも有効です。

出典:mountaindog1チャンネル Chain flyes 1.25.MPG

特に、これら種目で

伸張感が得られにくい場合に

実施してみると、大胸筋に

強いテンション(ピーンと張る刺激)が

入ります。

この動きを取り入れる場合、

慣れない内にやり過ぎると

首の筋肉痛になるので(笑)、

少しづつ取り入れる事をオススメします。

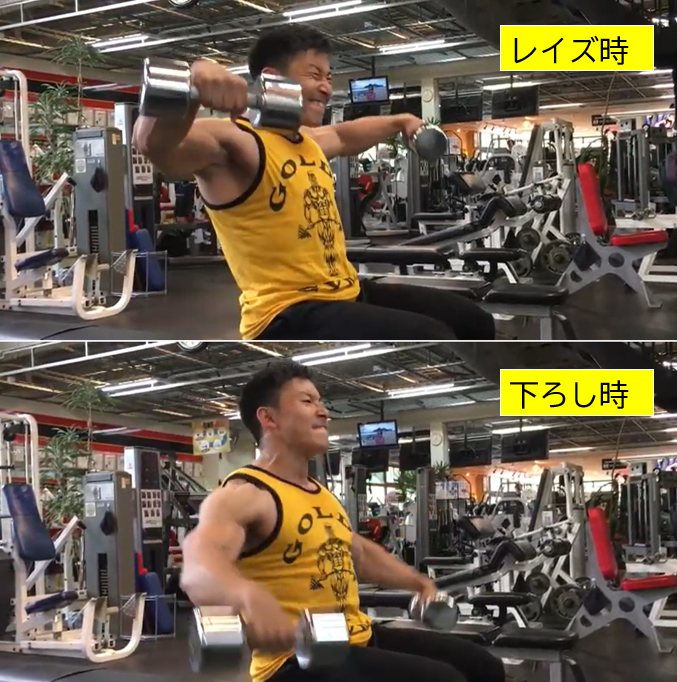

手首の使い方で肩のレイズ系の効きを向上させる

手首を屈曲させて

(重力に従って手首を曲げる感じ)

肩のレイズ種目を行うと

三角筋の効きが増します。

参考に、日本が誇るビルダー

鈴木雅さんの動画を載せます。↓

出典:VITUP! officialチャンネル 鈴木雅の肩トレーニング03

レイズの際も下ろす際も

手首を曲げている事がわかります。

重力に従って、手首から負荷(ダンベル)を

吊り下げる、垂らすといった感じです。↓

出典:VITUP! officialチャンネル 鈴木雅の肩トレーニング03

出典:VITUP! officialチャンネル 鈴木雅の肩トレーニング03

肩のレイズ3種目に有効です。

(フロント、サイド、リア)

個人的には、特にフロントレイズで

効きの良さが顕著です。

この手首吊り下げstyleを

実際に行なって思う事は、

通常の手首まっすぐのレイズと比較して

強い握り込み、前腕負担が少ないので

三角筋に神経をより集中させて

レイズ動作ができるという事です。

効きが向上する理由の1つだと思います。

また、

手首が曲がり負荷が吊り下がるので

手首まっすぐの場合より

負荷重心は下方に移動します。

これによって

三角筋に対する負荷の乗りが

より安定化すると思われます。

これも、効きが向上する一要因かもしれません。

それと、

ちゃんと肩関節からレイズ動作ができる

=三角筋が動く

行ない方だと思います。

重力に従って

手首からダンベルを吊り下げているので

手首は屈曲位で固定になります。

手首がしっかり固定になっている事で

レイズ動作が

手関節→肘関節→肩関節の順で

行われないんですね。

結果、

肩関節からレイズ動作がしやすい

という事になります。

これに気付けたのは

バレーをやっている

クライアントのおかげです。

その方いわく、

腕をあげる動作をみれば

直ぐにバレー経験者かどうか

直ぐにわかるそうです。

一般の方の動きは

末端(手)→体幹の順で動き、

バレーではその逆、

体幹→末端の順で体を動かすそうで。

これって、

いろんなスポーツ競技においても

共通だと思いますし、

筋肥大のトレーニングにも活かせる事項です。

こうやって

クライアントから学びを得る事も

多々あるんです。

ホント、良い時代になりました。

一流選手のトレーニングや動作が

いつでも、どこでも動画で見れるなんて。

トレーニングの質を向上させてくれるヒントが

沢山ちりばめられています。

有難く拝見しましょう!

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

スポンサードリンク