皆さんは、

セット間や種目間の休息を

どの程度とっているでしょうか?

人それぞれだと思いますが、

筋肥大トレーニングで

伝統的に言われているものは

セット間でいうと1分程度ではないでしょうか。

セット間、種目間ともに、

短い休息時間が良いというのが

常識だったと思います。

ですが、それが覆りつつあります。

本日はその辺について説明します。

スポンサードリンク

セット間の休息について

セット間の休息は

1分程度よりも2分以上の方が

筋肥大でより良い結果が得られます。

これについては、

ご存知の方も多いと思います。

以前は1分程度が常識でしたが、

筋肥大トレのセット間休息時間は

2分以上というのが常識になりつつあります。

特に、強度の高いトレーニングの場合に

顕著な効果が得られます。

ちなみに、初心者が行なう

比較的強度が低いトレにおいては

1セット中にしっかりと

筋肉を使い切る、疲労させる領域まで

到達できない場合がほとんどなので

1分程度の休息時間で

構いません。

強度の高いトレーニングにおいて

セット間の休息時間を増やす事で

筋肥大効果が増す理由は何でしょうか?

それは総負荷量の増加です。

総負荷量とは一般的に、

各セットの『使用重量×反復回数 』を

全セット分足し合わせたものです。

例)ベンチプレス3セット実施

1セット目:100kg×10回

2セット目:100kg×8回

3セット目:100kg×6回

総負荷量

=100×10+100×8+100×6

=2400

言わば、

筋肉がした仕事量で

(厳密には違いますが、その目安になります。)

それを数値化したものです。

この総負荷量は筋肥大と相関があり、

総負荷量を高めると

筋肥大の効果が増すという事が

近年、示されています。↓

ボディビルの世界では

経験的に、昔から知られていた事です。

強度の高いトレでは

セット間の休息時間が短いと

筋肉の回復の程度が低くて

次のセットのパフォーマンス

(反復回数や使用重量)

が落ちてしまい、

総負荷量が落ち込んでしまいます。

当然の結果ですね。

そこで、

セット間の休息時間を延長する事で

筋肉の回復が増され、各セットの

パフォーマンスの低下が防止でき

その結果として

総負荷量を高める事ができるわけです。

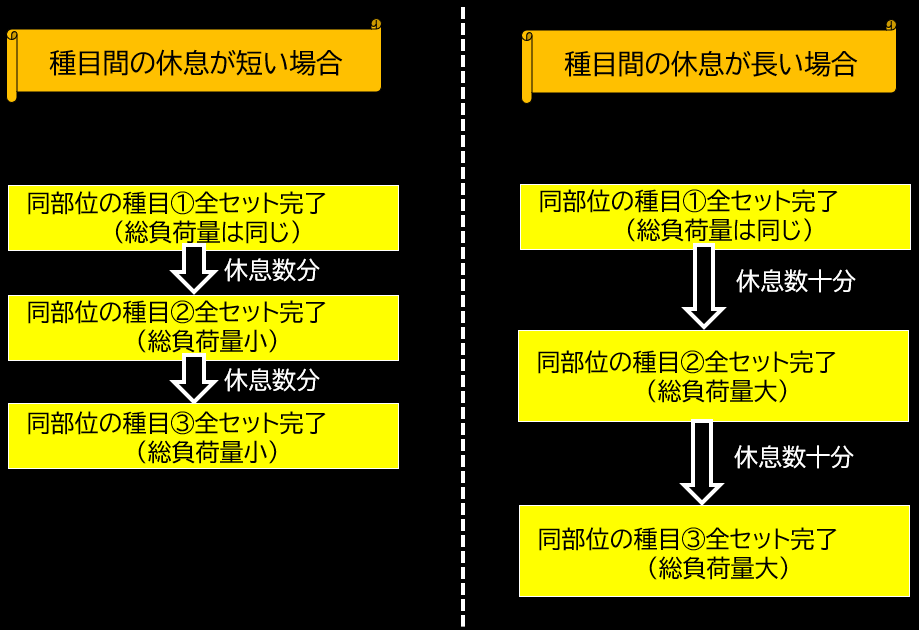

種目間の休息について

セット間の休息より、さらに

ないがしろにされがちなのが

種目間の休息ですね。

種目間の休息は、

皆さんどの程度とっているでしょうか?

セット間休息程度+α

又は

呼吸の乱れが治まるまで+α

といったところでしょうか。

時間にして数分程度(3~5分程度?)でしょうか。

例えば、

胸の種目①を全セット実施

↓数分休息

胸の種目②を全セット実施

↓数分休息

胸の種目③を全セット実施

というように、

同部位の複数の種目を

数分間の休息を挟んで

実施していくのが

普通だと思います。

そうなんですが、

前項の

『セット間の休息を増やす事で、総負荷量を高めて筋肥大効果を促進する』

を知った時、種目間の休息でも

同じ事が言えるんじゃないか

と思ったんです。

強度の高いトレーニングにおいて

種目間の休息時間を長くすれば

短かった場合と比較して

次の種目の総負荷量が増して

筋肥大が促されるんじゃないかと。

そこで、実際に

種目間の休息時間を

数分→数十分に延長して試した所、

予想通り、2種目目以降の

反復回数は伸びますし、

種目によっては使用重量も伸びて、

総負荷量を増す事ができます。

お気づきだと思いますが、

これだと

総負荷量は増やせますが

トレーニングの総時間がかなり長くなり

非現実的ですね(笑)。やってられません。

そこで、以下の構成にしてみました。

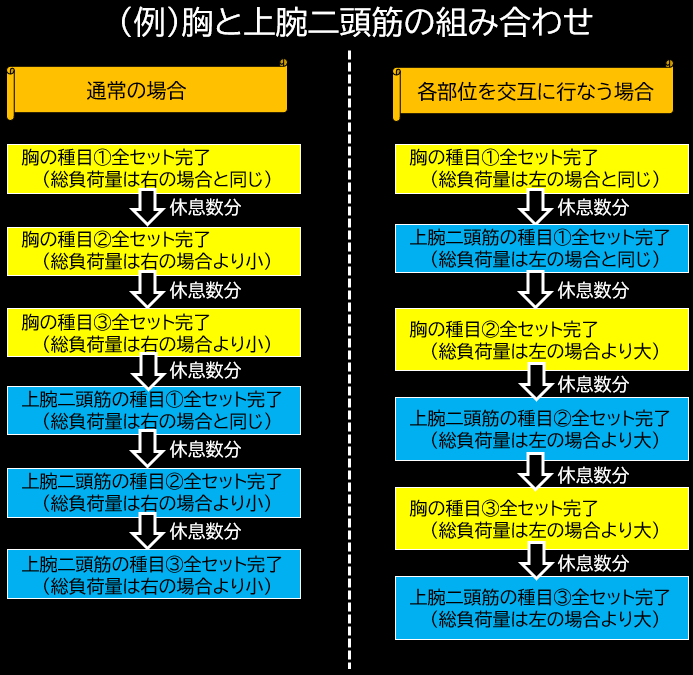

非関与同士の筋肉の種目を交互に行なう

上記の様に、

長くした種目間の休息を

ただだまって休むのでは無く、

そこに他部位の種目をあてがう事にしました。

他部位とは、

非関与の筋肉だったり拮抗筋です。

例えば、胸と上腕二頭筋です。

これらはお互いにとって非関与の筋肉です。

胸種目のプレスやフライで

上腕二頭筋は関与しませんし、

上腕二頭筋種目のカールで

胸は関与しません。

また、

広背筋と三角筋(肩)のように

拮抗筋の関係にある場合も

お互いの種目動作で関与しません。

(むしろお互いにとってプラスの効果が期待できます)

こういった筋肉同士の種目を

交互に行なっていきます。↓

(例)胸と上腕二頭筋の組み合わせ

胸の種目①を全セット実施

↓数分休息

上腕二頭筋の種目①を全セット実施

↓数分休息

胸の種目②を全セット実施

↓数分休息

上腕二頭筋の種目②を全セット実施

↓数分休息

胸の種目③を全セット実施

↓数分休息

上腕二頭筋の種目③を全セット実施

といった感じです。

これにより

種目間で互いの筋肉が十分休めるので

総負荷量を増やせますし、

トレーニングの総時間が長くなる事もありません。

上図でいう『各部位を交互に行なう場合』

のやり方は、

トレーニングプログラムを組む際の

バリエーションになり得るものだと

考えています。

中枢神経の疲労がどう影響するか

不安でしたが、

実際に行なってみると

総負荷量は増えますし、

肝心の筋肥大でも良い結果が得られます。

強度の高い筋肥大トレーニングを

されている方にとって、

試す価値がある物だと思います。

この行い方のメリット

メリットを纏めておきます。

メリット

- トレーニングの総時間を変える事なく総負荷量を高める事ができ、筋肥大の促進が期待できる。

- 従来の行い方の様に同部位の種目を連続で行なわないので、強度や集中力の低下が防止できる。

- むしろ各種目で強度を上げる事が可能。(ドロップセットやレストポーズなど各種テクニックが追加しやすい)

部位の組み合わせについて

この行い方は部位の組み合わせが重要です。

プッシュ・プル系の部位分割に

適用すると、種目動作に

関与する筋肉同士なので、

当然、お互いの種目でパフォーマンスが

落ちてしまいます。上手く機能しません。

例えば、

胸・肩・上腕三頭筋

や

背中・上腕二頭筋

の組み合わせですね。

他にも、1日1部位で行なっている場合は

取り入れようがありません。(笑)

なので、この行い方が適用できる

部位分割は、先に触れましたが

非関与の筋肉又は拮抗筋に限られます。

いくつか例を示します。

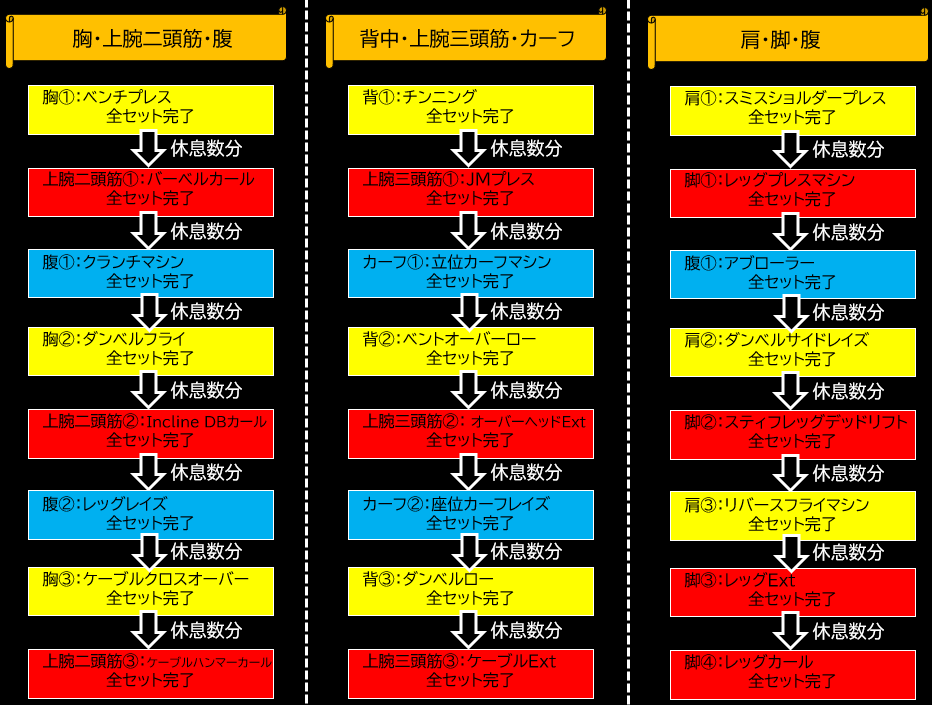

パターン1:非関与筋で分割

【分割例1】

胸・上腕二頭筋・腹

背中・上腕三頭筋・カーフ

肩・脚・腹

【分割例2】

胸・上腕二頭筋

背中・上腕三頭筋

肩・腹・カーフ

大腿四頭筋・ハムストリングス(拮抗筋)

【分割例3】

胸・上腕二頭筋・ハムストリングス

背中・上腕三頭筋・腹

肩・大腿四頭筋・カーフ

【分割例4】

胸・上腕二頭筋・肩後部(レイズ系)・ハムストリングス・腹

背中・上腕三頭筋(プレス系なし)・肩前と側部(レイズ系)・大腿四頭筋・カーフ

などなど・・・

【分割例1】の具体的な

適用例を示すと、こんな感じです。↓

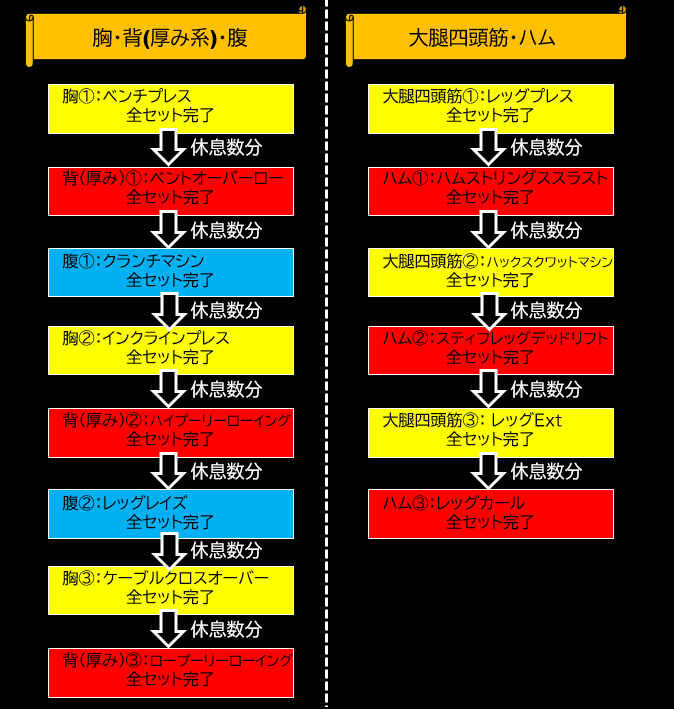

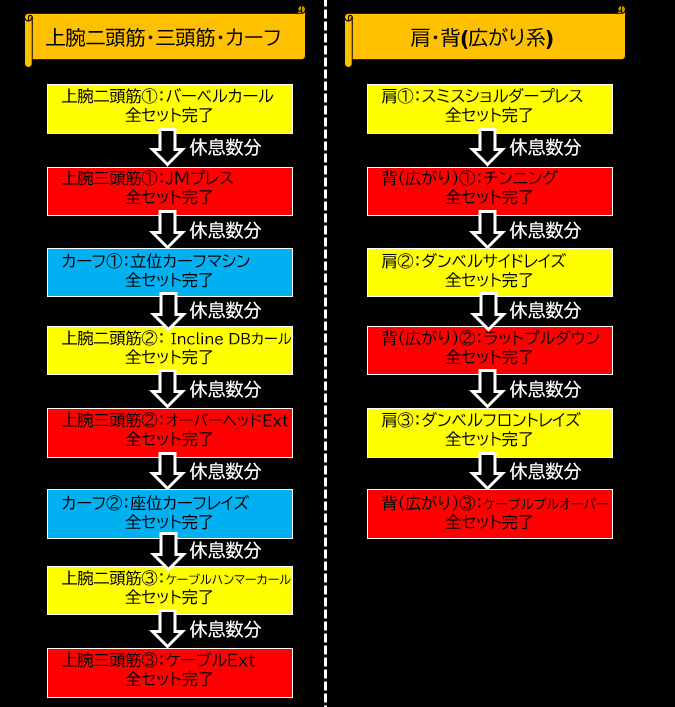

パターン2:拮抗筋で分割

【分割例】

胸・背中(厚み系)・腹

大腿四頭筋・ハムストリングス

上腕二頭筋・上腕三頭筋・カーフ

肩・背中(広がり系)

【分割例】の具体的な

適用例を示すと、こんな感じです。↓

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

スポンサードリンク