素晴らしいナチュラルビルダーが

多数在籍する、世界に誇れる

日本のボディビル連盟です。

ちゃんと

ドラッグテストを実施している

ボディビル団体は多くありませんが、

世界にはいくつかあります。

JBBFもその1つです。

これらドラッグテストを有する

ナチュラルボディビル団体の

選手を見比べていつも思うのは

JBBF選手達のレベルが非常に高いという事です。

素晴らしいです。世界に誇れます。

JBBFのトップ選手においては、

その体は勿論ですが、

トレーニング内容やその行い方も驚愕で

同じナチュラルでも次元の違いを感じさせます。

あのレベルのトレーニングを

継続していく事は、並大抵の事ではありません。

仕事、家庭を持ちながら

驚愕レベルのトレを継続していく選手達。。。

只々、敬服するばかりです。

そんなJBBFのトップ選手達の

トレーニングを見て思う事は、

1セット又は1回反復当たりに

動員される筋繊維の数が

非常に多いトレーニングだという事です。

『数多くの筋繊維を動員させて

それらの肥大反応を得る。』

これが、ナチュラルで

最大限に筋肥大させる重要なポイントだと

感じさせます。

象徴的な種目が

バーベルやダンベルのカールです。

その動画がこちらです。↓

出典:RYOチャンネル トップビルダーのバイセップカール特集

見る方によっては、

反動に頼り過ぎたカール動作だと

良くない印象を持つも方いると思いますが、

私は、

非常に筋肥大に効果的な行い方だと

思っています。

ただ、誰にでも行えるものでは無く、

人を選ぶやり方だとも思っています。

本日は、トップ選手が行なう

チーティングカールの

どういう所が良いのか

具体的に私の解釈を記したいと思います。

また、

取り入れてみようとする方に

おすすめの行い方も紹介します。

スポンサードリンク

日本トップ選手のチーティングカール

たま~に、

トップ選手が行なうチーティングカールを

筋肥大効果の面で否定する

文章やコメントを見る事があります。

最初に言っておきたいんですが、

このカールは否定されるべきものでは有りません。

その理由は単純で、

こういうカールで

デカい二頭を作り上げたトップ選手がいる

という事実があるからです。

2003年のジャパンオープンボディビル選手権に

選手係として携わった事があるんですが

上動画でも登場している(3人目)

木澤選手の腕はホント驚くレベルの

デカさでした。

そのインパクトは今でも忘れられません。

事実に目を向けず

狭い了見に合わないからといって

否定する事は違いますよね。

なぜこのチーティングカールが効果的なのか?

私見ですが、

ポジティブ動作(バーベルをカールする)

ネガティブ動作(バーベルを下ろす)

の両方において、

筋繊維が数多く動員されていると思うからです。

しかも、1反復目から多数動員されています。

具体的に説明します。

ネガティブ動作(バーベルを下ろす)

トップ選手の

チーティングカールの

ネガティブ動作を

(バーベルを下ろす動作)

上動画で再確認してください。

1発目からストンといった感じで

バーベルが下りていますよね。

教科書的なバーベルカールでは

『下ろす際はゆっくりで』と指導されますし、

一般的なチーティングカールでも

反動を使ってカールするけど、

下ろす時はゆっくりコントロールして

下ろすというのが通常です。

ですが、

トップ選手のチーティングカールでは

ゆっくりでなんて下ろしてません。

というより、

『意図してゆっくり下ろさない』

のでは無くて、

『ゆっくり下ろす事ができない』

というのが正確な表現かと思います。

『バーベルが落ちない様に

ネガティブ動作全域に渡って

上腕二頭筋が縮もうと

最大筋力を発揮しているにも関わらず

こらえきれずにバーベルが

ストンと落ちてしまう』

という事だと思います。

これが1反復目から起きているんですね。

この時、上腕二頭筋内は

どうなっているかと言いますと、

ネガティブ動作全域で

上腕二頭筋の速筋繊維がほぼ全て動員され

それらが全力で縮もうとしているのに

(ブレーキとして働こうとしているのに)

無理やり引き伸ばされている状態です。

これが全反復で起きています。

それほどの高重量を使って

ネガティブ動作全域で

速筋繊維をほぼ完全に引き出しているんです。

ストリクトで行なうカール

や

一般的なチーティングカール

のネガティブ動作では難しいレベルの

速筋繊維数の動員を実現し、

それら全てに

引き裂くような刺激を与えていると思います。

強烈な刺激です。

安全面や怪我のリスクでいったら

気軽にオススメできませんが

筋肉を刺激する面でいうと、

これは究極のネガティブレップstyleといえます。

ストリクトで行なうカールや

一般的なチーティングカール

また、このブログでもよく出てくる

『等速で〇秒かけて下ろす』といった

コントロールしながら

ゆっくり下ろすネガティブ動作は

比較的安全といえる重量で

(余力のある重量)

速筋繊維の動員数を高める方法ですが、

上述の様な最大限の動員を、

しかも1発目から狙えるものではありません。

トップ選手が行なう

チーティングカールのネガティブ動作は

ホントに凄いなと思います。

ポジティブ動作(バーベルをカールする)

皆さんご存知のとおり、

筋出力は

ポジティブ動作より

はるかにネガティブ動作の方が大きいです。

そんな高い筋出力が出せる

ネガティブ動作でも、

上述した様に

コントロールしながら下ろせない程の

重量をトップ選手達は

自力でカールするわけですから、

反動を使うのは至極当然、

反動を使うといえども

上腕二頭筋もフル活用しなければ

トップ位置までバーベルを持っていけませんよ。

少なくとも

ポジティブ動作(バーベルをカールする)の

部分的な可動域において、

(中間位からトップ位付近)

ストリクトで行なうカールや

一般的なチーティングカールの

ポジティブ動作では得難いテンションが

上腕二頭筋に発生していると思われます。

すなわち、

断続的・瞬間的であるかもしれないが、

非常に数多くの筋繊維が

動員されていると思います。

このポジティブ動作の次に

あの強烈なネガティブ動作が

待ち受けているし、

これを反復していくわけですから

想像しただけでも嫌になりますね。笑

以上のように、

JBBFのトップ選手達が行なう

チーティングカールは、

1回反復あたりに動員される筋繊維数が

とても多い効果的な行い方です。

冒頭でもいいましたが、

『数多くの筋繊維を動員させて

それらの肥大反応を得る。』

これが、ナチュラルで

最大限に筋肥大させる

重要なポイントだと感じています。

また、副次的効果として

抗重力筋も強化する事ができます。

抗重力筋の強固な固定力が得られる

このカールを行なうために

重要な要素はまだあります。

それは、

抗重力筋の強さです。

抗重力筋とは、

重力に抗って姿勢を維持する筋群で

例を挙げると

腹筋群や脊柱起立筋、

腸腰筋や臀筋などなどを指します。

脱線しますね。(笑)

過去にこんな事がありました。

大学院生だった私。祖父が急逝したんです。

じいちゃん子だったんですが、

そのショックと悲しみは

自分の想像をはるかに超えるものでした。

神経衰弱し、食べる事も激減、

体力も急激に低下したんです。

なので、

学業どころではなくなってしまい

恩師に暫くの休みを頂く旨を

伝えにいったんですが、

その場で泣いてしまうという。。。(笑)

なんかボロボロだったんですよ。

当然、筋トレも全くできず。

でも時間が解決してくれまして、

体調が復活してきたんです。

そこで筋トレも再開しました。

再開一発目の種目として選択したのが

バーベルカールでした。

浅はかの極ですが

遅れを戻したい一心で

ストリクトではなく、

とても重い重量のチーティングを

選択してしまったんです。

『じいちゃん、私、本日から復活します!』

『見ててください、前に進んでいきます!!』

『その証に、このカール、やりきって見せます!!!』

なんて意気込みを

天国のじいちゃんに伝えまして(笑)、

やったんですよ。

結果、

2~3レップ目で怪我です。

反射的にバーベルを床に落としてしまいました。

極短時間で左腕が全く動かせなくなりました。

左の背中の痛みが、みるみる増し

痛みで、体を少し動かす事すら困難になりました。

歩く事も困難だったんで、

何とか後輩に電話して、

車を出してもらい

そのまま手稲渓仁会病院に

運んでもらったんです。

痛くて、しゃべるのも

嫌な状態になってまして(笑)、

全て後輩が対応してくれたおかげで

(本当にありがとう。)

救急科で対応して頂けたんです。

もうね、私の中では

左の背中の骨、複数骨折だと

間違いなく骨折だと

もう大怪我だと、どーしよ

って頭の中めぐってたんですが

『筋挫傷』でした。(笑)

骨折じゃなかったんです。

1つも折れてませんでした。(笑)

どこの筋肉が挫傷したか

忘れてしまいましたが、

左肩甲骨周辺の筋肉でした。

そうなんです、

怪我部位は上腕二頭筋ではなく

肩甲骨周辺の筋肉だったんです。

その時はじめて知ったんです。

カールって上腕二頭筋だけじゃないんだと。

カール動作の土台として(固定筋として)

肩甲骨周辺筋群が働いているんだと。

それを期に

ラットプルやローイング、カール等で

左肩甲骨周辺の怪我癖がついています。

加えて、

背中種目(特にローイング系)の

左側の効きが明らかに右側より

弱い状態になってしまいました。

未だにです。

皆さん、気を付けてください。

話もどります。

抗重力筋の強固な固定力があるから

反動に必要な筋群

や

メインの上腕二頭筋

の筋出力がしっかり出せるし、

抗重力筋の強固な固定力により

一定の姿勢を保てる事で

的確に負荷を筋肉に

乗せる事ができるわけです。

この重量です。しかもチーティングという

大きい動作や加速度を伴う環境下です。

抗重力筋の負担も相当なものです。

なので、

抗重力筋の強固な固定力が

そもそも備わっていないと

このカールはできないです。

逆にいうと

こういうカールを

段階的に身に着けていけば、

抗重力筋群もしっかり強化できるとも言えます。

あと、すごく良いなぁ~と思うのは

腹圧が入る感覚を養える点です。

腹圧を高めて

しっかり体幹を固めなければ

力発揮が上手くいきません。

腹圧の入れ方、高め方も

副次的に身に付くカールだとも思います。

説明してきたとおり、

体全体の強さが無ければ上手くできない

チーティングカールといえるでしょう。

しかも力一杯筋出力するので

呼吸をとめる場面も多々あり、

苦しいカールなんです。

心肺機能も関わってくるわけです。

また、手首などの関節の強さも必要です。

動画に映る選手達も、

最初からこういうカールが

できたわけでは無いと思います。

コツコツ積み重ねて、

これができる体の強さ、体力を

向上させてきたんだと思います。

でも誰しもができるものだとは思いません。

こういうカールを日々のトレーニングで

年単位で取り入れる事ができるなんて、

生まれ持った体の強さが

あるような気がしています。

(個人的な思いです。)

なので、人を選ぶカールだと思っています。

おすすめの取り入れ方

こういうチーティングカールを

取り入れようとする場合、

慣れるまで

クラスタセット法で行なうと良いです。

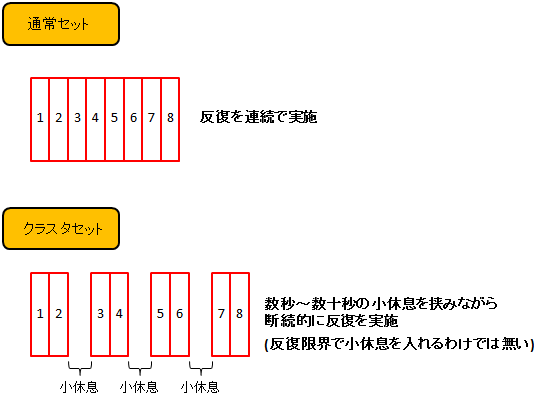

クラスタセット法とは、

そのセット内の反復途中で

数秒~数十秒の小休息時間を挟み

断続的に行うセット法の事です。

模式図で表すと以下の様になります。↓

(反復回数:8回を例にしています)

クラスタセット法のメリットの1つは

総負荷量を増やせる事ですが、

他にもメリットがあります。

それは、小休息を挟むので

動作が難しエクササイズで

質の高い正確な動作を

保ちながら反復できる事です。

今回のチーティングカールは

筋肉の緊張を維持しながら反復して

強いパンプを狙う種目ではありません。

1回1回多くの筋繊維を動員して

それらに引き裂く様な刺激だったり

短縮させたり、物理的な刺激を

入れる事が重視されるので

負荷をしっかり乗せる各反復の

質が問われる種目です。

なので、

クラスタセット法のような

途中で小休息を挟む反復方法でも

何ら問題ありません。

むしろメリットと言えます。

今回のチーティングカールは

ポジティブ動作とネガティブ動作共に

負荷を上腕二頭筋に乗せる事が難しいです。

1回1回全力勝負な種目ですし、

上述したとおり

過酷な状態で反復する種目なので、

負荷が上手く乗る

フォームや軌道、重心移動を

反復毎に再現する事が難しい種目なんです。

なので、

クラスタセット法で行なう事で

小休息がとれるので

質の高い反復の再現性が高まり、

1回1回しっかりと物理的刺激を

上腕二頭筋に与える事ができます。

また、小休息を挟むので

精神的負担を減らして

行なう事ができる点も

クラスタセット法を取り入れる

メリットになります。

クラスタセット法の

区切り反復回数(上例の図では2回)や、

小休息の秒数に決まりはありません。

その人にとって反復の質が保てる

区切り回数や小休息時間を

設定すれば良いです。

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

スポンサードリンク