背中の種目に『Tバーロー』があります。

実施別に以下の3パターンがあります。↓

立位マシン

出典:Gym Equipmentチャンネル T-Bar Row Machine Plate Loaded (L2)

チェストサポートマシン

出典:Steelflexfitnessチャンネル Steelflex Plate Load Series Instruction Video-PLTR(T-bar Row Machine)

バーベルシャフト

出典:uvacswimチャンネル T Bar Row

V型ハンドル使用

出典:Bodybuilding.comチャンネル Bent Over Two Arm Long Bar Row - Back Exercise - Bodybuilding.com

ハンドル未使用、直握り

上の動画のように、

ストリクトstyleで行うのも良いですが、

私個人的には、Tバーローといえば

チーティングstyleをおすすめしています。

その方が背中の発達に効果的だと感じるからです。

とても良い刺激が入ります。

(体力の消耗激しいし、キツイですが。。。)

チーティングstyleのTバーローを行う場合、

上で示した動画の内、どのパターンが良いのか?

それは、

バーベルシャフト+V型ハンドルのTバーローです。

立位マシンのTバーローは

踏ん張りやすくチーティングしやすいですが、

軸フレームが短いので、背に刺激が入る

最適なローイング軌道が得にくいです。

チェストサポートマシンのTバーローは

踏ん張りにくい姿勢なので

チーティングに不向きです。

これらの欠点が解消されているのが

バーベルシャフト+V型ハンドルのTバーローです。

本日は、チーティングstyleの

『 バーベルシャフト+V型ハンドルのTバーロー 』

の行い方や意識すべき点を

背中の厚みを得る場合、

広がりを得る場合にわけて

参考動画をもとに説明します。

ちなみに、

V型ハンドルとは、こんなやつです。↓

他ハンドルでもTバーローはできますが、

V型ハンドルで行う方が力発揮できます。

それと、

チーティングで高重量を扱うので

強い握力を必要とします。

背部を鍛える事を目的に行うので

迷わずリフティング用ストラップを使用し

握力の負担を低減させて下さい。

スポンサードリンク

背中の厚みを得る場合

ターゲットの筋肉

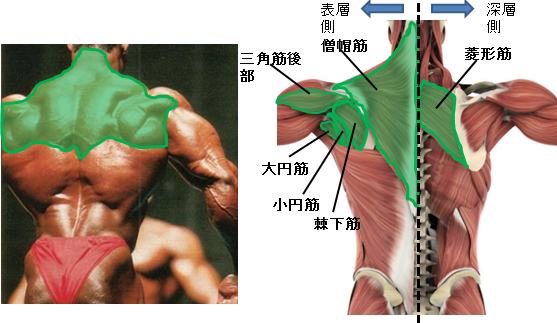

ここで言う、

背中の厚みとは上背部筋群の発達

のことです。上背部筋群を示します。

(刺激すべき筋肉を把握する事は基礎中の基礎です。)

特に僧帽筋への刺激を重視しています。

僧帽筋、菱形筋、三角筋後部、大円筋、小円筋は、

今回のTバーローの挙げ下ろしの両動作時で働き、

棘下筋は下ろし動作時で強く働きます。

(肩関節の安定確保)

行い方

参考動画です。↓

0:45以降

元ミスターオリンピアのロニー・コールマンさんです。

この映像は、DVD『The Unbelievable』のものです。

(使用重量がヤバイです(笑)。迫力満点のトレDVDです。)

昔、これを購入し初めて観た時は、

その迫力に圧倒されましたが、

次第に『雑な感』や『反動の多用』に

疑問を抱くようになりました。

当時は狭い了見で観ていたので、

そう感じてしまったのは仕方ないですが、

今ではわかります。

これは筋肥大を促すとても良い行い方です。

私が思う、ロニーさんのTバーローの要は

バーベルを下ろす動作です。

全身の連動や反動で爆発的に引き挙げた

バーベル重量を

(ストリクト反復では扱えない程の重量)

落下させるように下ろし、

(「勢い=重力による加速」を完全に殺さず下ろす)

それをボトム位置でしっかり上背部が受け止める、

これを繰り返し強烈な刺激を入れています。

このように、上背部を狙ったチーティングstyleの

バーベルシャフト+V型ハンドルTバーロー は、

チーティングで高重量を扱い、

ブレーキとして上背部筋群を働かせて

勢いがついて下りるバーベル重量を受け止める、

(勢いがついた重量は、その重量より大きい負荷になる)

これを意識して行って、

筋損傷しうる強烈な伸張刺激を

上背部筋群に入れて筋肥大を促します。

腰が丸まらない範囲で肩甲骨を少し広げて

受け止める事ができるとなお良いです。

(高負荷の受け止めなので、意識せずともそうなりますが)

但し、受け止めの際、

ボトム位で一気に受け止める(=急ブレーキ)

ように行わないで下さい。

危険ですし、

東京大学 石井教授著『石井直方の筋肉の科学』

によりますと、急ブレーキをかけるような

過激なエキセントリック刺激を繰り返す事は

mTORのリン酸化を下げ、

タンパク質の分解を進めてしまい、

筋肥大にマイナスになる可能性があるようです。

(マウス実験による結果)

なので、うまく表現できませんが、

ロニーさんの動画の様に

なめらかなブレーキングでボトム位で止まる

といった感じで行うと良いです。

重要なのは下ろす動作と書きましたが、

引き挙げ動作を疎かにするわけではありません。

引き挙げ時は、爆発的動作を意識して行います。

これによって、多くの速筋線維が動員されます。

また、引き挙げ時の

レッグドライブや上体のあおり、肘の引きだけでなく

肩甲骨の寄せ(内転)も意識しましょう。

これにより、重視している

僧帽筋をより働かせる事ができます。

全動作とおして、

腰が丸まらない様に気を付けて下さい。

背中の広がりを得る場合

ターゲットの筋肉

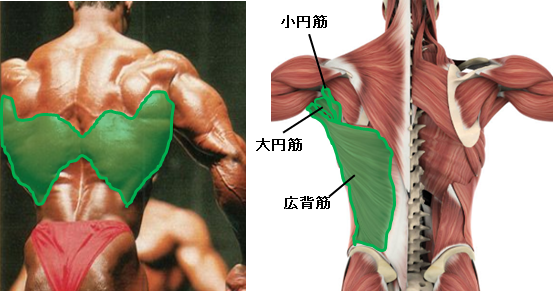

背中の広がりを得る

=広背筋・大円筋・小円筋の発達

ということです。

広背筋、大円筋、小円筋を示します。

(刺激すべき筋肉を把握する事は基礎中の基礎です。)

広背筋、大円筋、小円筋は、

今回のTバーローの挙げ下ろしの両動作時で働きます。

行い方

Tバーローはバーの片端を支点にした

円軌道のローイングになるので、

通常のローイング種目よりも

斜め後方に負荷がかかります。

なので、Tバーローは、

広背筋を刺激するのに良い軌道

(=肩関節の伸展方向)

が得られます。

ですが、広背筋をしっかり刺激するには

短縮側も伸展側も可動域が狭いです。

広背筋を

ギュッと強く縮み固まるほど短縮できないし、

強く引き伸ばされるほど伸張もできません。

個人的に、Tバーローは

広背筋を鍛える種目として

中途半端な感が否めないんです。

そこで、割り切って、

広背筋を狙ったTバーロでも下ろす動作を重視し、

ブレーキとして広背筋、大円筋、小円筋を

働かせる事で強い伸張刺激を入れていきます。

参考動画です。↓

出典:Diesel Joshチャンネル T bar Rows

体の連動や反動で爆発的に引き挙げた

高重量のバーベル負荷を

落下させるように下ろし、

(「勢い=重力による加速」を完全に殺さず下ろす)

それをボトム位置でしっかり

広背筋、大円筋、小円筋が受け止める、

これを繰り返し強い伸張刺激を入れています。

このように、

広い背中づくりを狙ったチーティングstyleの

バーベルシャフト+V型ハンドルTバーローでも、

チーティングで高重量を扱い、

ブレーキとして広背筋、大円筋、小円筋を働かせて

勢いがついて下りるバーベル重量を受け止める、

(勢いがついた重量は、その重量より大きい負荷になる)

これを意識して行って、

筋損傷しうる強烈な伸張刺激を

広背筋、大円筋、小円筋 に入れて

筋肥大を促します。

但し、こちらも

急ブレーキで受け止めるような事はせず、

動画のように、なめらかなブレーキングで

ボトム位で止まるといった感じで行うと良いです。

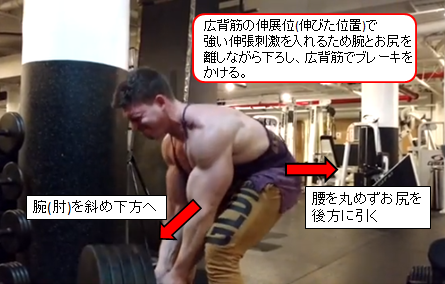

下ろし動作にはもう1つポイントがあります。

腰が丸まらない範囲で

腕とお尻を離しながら下ろす事です。

出典:Diesel Joshチャンネル T bar Rows

こうする事で、

広背筋が比較的伸展した位置で

強い伸張刺激を入れる事ができます。

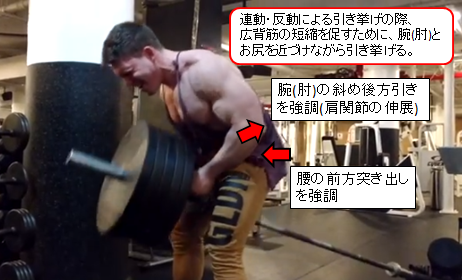

そして引き挙げる際は、

広背筋の短縮を促すために、

肘を後方へ引く(肩関節の伸展) ことと

腰の前方突き出しを強調する事で

腕とお尻を近づけながら引き挙げます。

出典:Diesel Joshチャンネル T bar Rows

全動作とおして、

腰が丸まらない様に気を付けて下さい。

今回紹介しましたTバーローは、

けっこう難しく、怪我のリスクもあります。

なので、

初心者やトレ経験が浅い方にはおすすめ致しません。

中・上級者の方が行う場合でも

最初は高重量で行わず余力ある重量から開始し、

動作に慣れてから高重量を扱って下さい。

やり込む事で、

背中のレベルを1、2段引き上げてくれます!

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

スポンサードリンク