昔、腰部や脊柱起立筋だけでなく、

背中の厚み(上背部筋群の発達)を得ようと

デッドリフトをやり込んだ時期がありました。

高重量を引っこ抜ければ、

自然と背中の厚みが得られると思い

取り組んでいました。

その結果、

扱う重量はかなり伸び、背中も発達しましたが、

その発達の程度は、期待外れでした。

デッドリフトは、その名のとおり辛いです。

視界に流れ星みたいなものが現れたり、

一瞬、立ちくらみの様に

意識がとびそうになる事もありますね。(笑)

なのに発達具合がいまいちでした。。。

そもそも、

背トレにデッドリフトを採用した理由は、

『Big3種目だから 』、

『○○選手がやってるから』

といった非常に短絡的なものでした。

今ふり返ると、

背中にバーベル負荷を乗せて行う事を

理解していなかったので、

いまいちな成果というのは当たり前です。

本日は、

背中の厚み(上背部筋群の発達)を得るために行う

『スナッチグリップ・デッドリフト 』の

行い方や意識すべき点を説明します。

スポンサードリンク

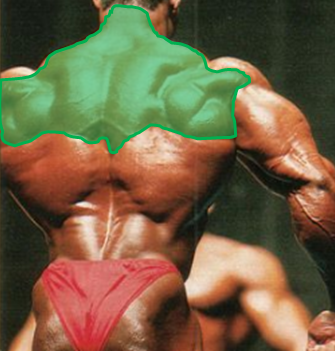

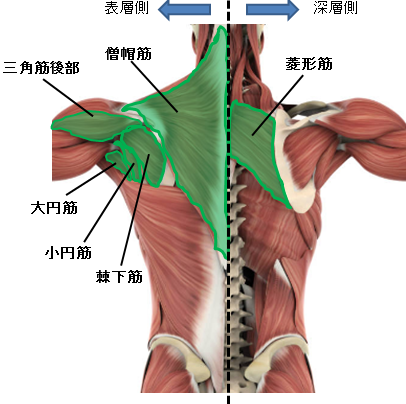

上背部とはどこの部分?

ここで言う『上背部』

=今回の種目で刺激する筋肉

とはどの部分かを先に示しておきます。

下の緑部です。↓

具体的に筋肉名で言いますと、

僧帽筋(そうぼうきん)

棘下筋(きょくかきん)

小円筋 (しょうえんきん)

大円筋(だいえんきん)

三角筋後部(さんかくきんこうぶ)

菱形筋(りょうけいきん) など

となります。

このうち、今回のデッドリフトでは

僧帽筋への刺激を特に重視しています。

デッドリフトと上背部の関わり

上背部の筋肉が

力を発揮しながら伸び縮みする事で

デッドリフトの動きになるわけではありません。

上背部の筋群は

デッドリフトの主動筋ではないという事です。

ですが、デッドリフト中の

上背部筋群の役割を考えると、

筋肥大しうる良い刺激になる事がわかります。

その役割とは、

肩甲骨のアライメント(肩甲胸郭関節)と

肩関節(肩甲上腕関節)の

安定を保つ事です。

僧帽筋や菱形筋などが力発揮しているので

バーベルに引っ張られて

肩甲骨が剥がれたりすることが無いし、

三角筋後部、棘下筋、大円/小円筋などが

力発揮しているからバーベルに引っ張られて

肩が抜けたりすることが無いわけです。

このように、

上背部の筋肉はデッドリフト中に

強く引っ張られ、それに抗って耐えています。

(=等尺性収縮:アイソメトリック収縮)

なので、

デッドリフト動作中の上背部には、

強い張力・緊張(メカニカルテンション)が発生し

多くの筋線維が動員されます。

また、引きの初動では

ブレーキ筋として働く側面もあるので

筋損傷しうる強い伸張刺激も得ることができます。

(=伸張性収縮:エキセントリック収縮)

さらに、上述のとおりデッドリフト中の上背部は

アイソメトリック収縮(等尺性収縮)と

エキセントリック収縮(伸張性収縮)が主で、

コンセントリック収縮(短縮性収縮)は

ほぼ無い(あってもその可動域は狭い)ので

ベントローなどの使用重量より高重量が扱えます。

纏めますと、

デッドリフトは高重量のバーベルを使って

上背部にとても強い張力・緊張と

筋損傷しうる伸張刺激を与える事ができる種目

という事です。

これらの刺激は筋肥大反応を促してくれます。

今回紹介するデッドリフトを行う際に

ただ漠然と引き上げ、下ろすのではなく、

上記の上背部の関わり・役割を意識して、

バーベル負荷をズシリと背中に乗せながら行う事で、

腰部・脊柱起立筋だけでなく

上背部筋群の発達も得られ

背中の厚みを獲得する事ができます。

ダンベル・外旋リバースYレイズ⇒スナッチグリップ・デッドリフト

今回紹介するデッドリフトは、

『スナッチグリップ・デッドリフト』です。

このデッドリフトで上背部の筋群を

より動員・刺激するために

アクチベーション種目

『ダンベル・外旋リバースYレイズ』

↓

メイン種目

『スナッチグリップ・デッドリフト』

の順で連続で行います。これで1セットになります。

アクチベーション種目

ダンベル・外旋リバースYレイズ

メイン種目の直前にこの種目を行う目的は、

メイン種目で上背部の筋活動を

増加させるためです。

注意点は、

軽負荷で行い、

限界まで反復しない、決して追い込まない事です。

実際、Júniorさん達の研究 で

軽重量、限界まで行わない事前種目の実施が

メイン種目の筋活動を増加させる事が

確認されています。

(疲労するまで行った場合、メイン種目の筋活動は低下する事がAugustssonさん達の研究で示されています。)

メイン種目

スナッチグリップ・デッドリフト

出典:bruno082985チャンネル Snatch Grip Rack Pulls

このデッドリフトは

他のデッドリフトと比較して

肩甲骨を安定させる肩甲帯の筋群を特に強化できるので、

上背部を刺激するデッドリフトに適しています。

なので、スナッチグリップ・デッドリフトは

上背部の筋群に非常に強い張力・緊張と

筋損傷しうる伸張刺激を

与える事ができます。

このデッドリフトの開始位置は、

腰・背の丸まり防止、

高重量の使用を狙うために

床からバーベルを引くのでは無く、

スネの中間位あたりから引けるように

パワーラック等でバーベルの高さを調整します。

上背部にバーベル負荷がしっかり乗るのであれば

膝下あたりから引けるように調整しても構いません。

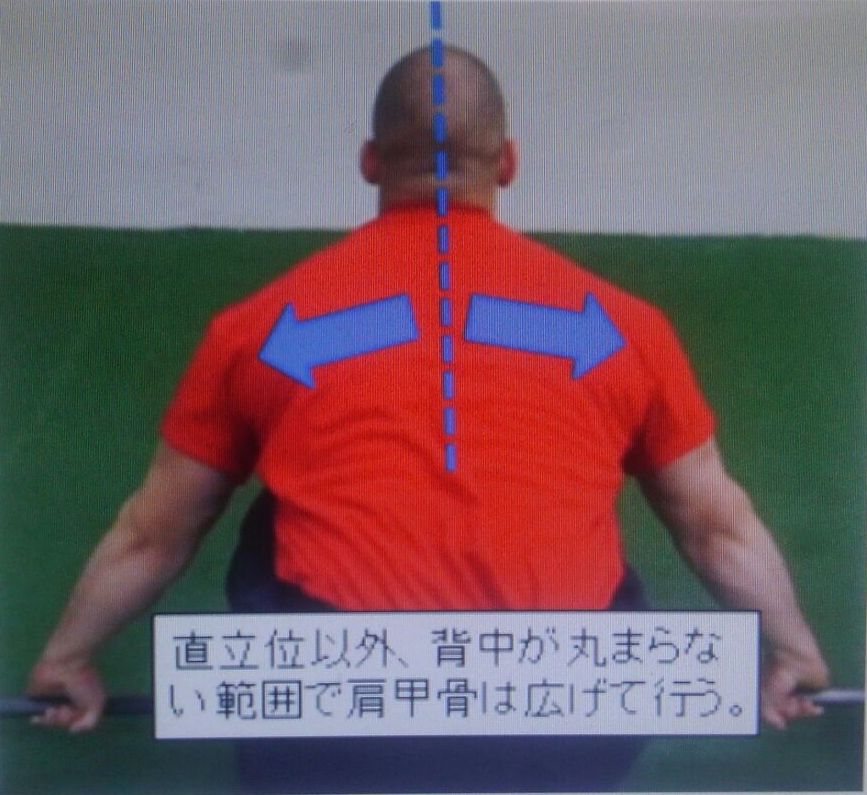

そして、このデッドリフト中の肩甲骨は、

努めて肩甲骨を寄せる事はせず、

バーベルを引き上げた直立位以外、

腰・背中が丸まらない範囲で

あえて肩甲骨を広げて行います。

出典:FitWorldExposedチャンネル How To Snatch Grip Deadlift For A Thick & Wide Back

こうする事で、

僧帽筋や菱形筋などが伸びた位置で

強いテンションをかける事ができます。

このように、筋肉が伸びた位置で

強いテンションがかかると、

(=筋肉伸展位で強いアイソメトリック収縮)

mTORシグナル伝達経路が活性化したり、

(体に備わる筋肥大の仕組み)

筋肥大の成長因子

『IGF-1(インスリン様成長因子)』の

(自己)分泌が促進されます。

また、

引きの初動でブレーキ筋として働く時は

筋損傷が得やすくなると考えられます。

それと、

このデッドリフトはグリップ幅が広いので

通常のデッドリフトより

強い握力を必要とします。

上背部を鍛える事を目的に行うので

迷わずリフティング用ストラップを使用し

握力の負担を低減させて下さい。

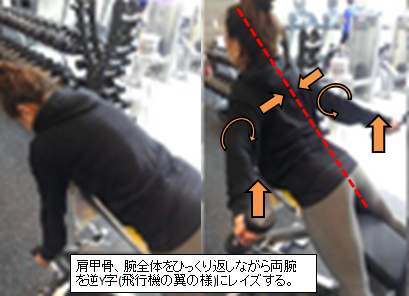

ダンベル・外旋リバースYレイズの行い方

ベンチを30°程度インクラインに設定し、両腕を垂らし、両手の平を向かい合わせてうつ伏せになる。

肩甲骨の寄せと両腕の外回しを行ないながら、両腕を逆Y字に挙げる。

挙げたポジションで2秒程度保持して元に戻す。保持中は上背部筋群(僧帽筋、三角筋後部など)のギュッとした収縮を感じとる。

軽負荷で上背部筋群が熱くなる(パンプ感)まで反復するが、疲労困憊までは反復しない。

スナッチグリップ・デッドリフトの行い方

参考動画です。↓

出典:bruno082985チャンネル Snatch Grip Rack Pulls

実施時のポイントは以下です。

セッティング・グリップ幅

パワーラック等で開始位置(=バーベル位置)をスネ中間位又は膝下に設定する。

グリップ幅の目安は、片方の腕を横に伸ばし、その腕の握りこぶしから反対側の肩までの距離(PiperさんとWallerさんのレビュー論文)。可能ならそれより広くてもよい。

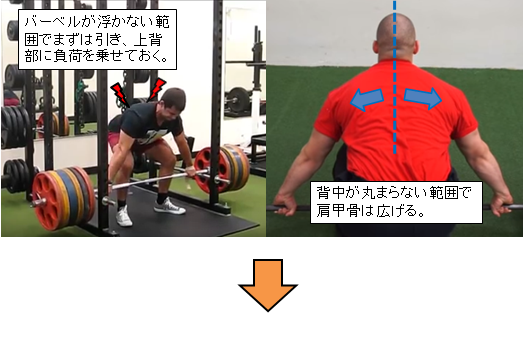

引き

引き始めの肩甲骨は腰・背中が丸まらない範囲で広げて、バーベルが浮かない程度にまずは引き、上背部筋群にグッとテンションをかける。(引き始めに上背部に負荷を乗せとく)

上背部筋群にテンションがかかったら、広げた肩甲骨を維持したまま力強くバーベルを引き上げる。(上背部筋群の緊張を意識する)

出典:FitWorldExposedチャンネル How To Snatch Grip Deadlift For A Thick & Wide Back

バーベルが静止から上がり始めた瞬間、肩甲骨や肩関節が引き剥がれない様に上背部筋群がブレーキ筋として働くので、筋損傷しうる伸張刺激が得られます。以後、上背部はアイソメトリック収縮でバーベル負荷の引っ張りに抗う(強い緊張が維持される)。

直立ポジション

引ききった直立位置では僧帽筋中・下部などのテンションが抜けるので、肩甲骨を少し寄せて収縮させる。

出典:bruno082985チャンネル Snatch Grip Rack Pulls

出典:FitWorldExposedチャンネル How To Snatch Grip Deadlift For A Thick & Wide Back

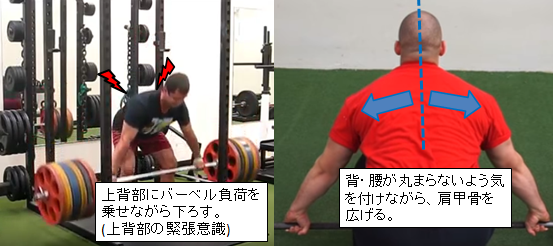

下ろす

下ろす際は腰・背中が丸まらないよう気を付けながら、肩甲骨を広げて上背部筋群にバーベル負荷をのせながら下ろす。(上背部筋群の緊張を意識する)

出典:bruno082985チャンネル Snatch Grip Rack Pulls

出典:FitWorldExposedチャンネル How To Snatch Grip Deadlift For A Thick & Wide Back

1回1回、ラックにバーベルを置き、

開始姿勢や引き始めのテンションを

入れなおして反復します。

けっこう難しく、怪我のリスクもある

デッドリフトなので、最初は高重量で行わず

余力ある重量から開始して下さい。

動作に慣れ、しっかり上背部に

負荷を乗せるスキルが身についた状態で

高重量が扱えるようになれば、

厚く逞しい背中が得られると思います!

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

スポンサードリンク