筋肥大の停滞を抑えるには、トレ内容がマンネリにならない様に新鮮なトレ刺激を与えていくことが大事だと思っています。

なので、様々なトレーニング手法や種目をストックしておくことは、ボディメイクにおいても有利だと言えます。私は飽き性というのもあるんですが(笑)、そういう考えのもと多くのトレ手法や種目を調べたり、考えたりしています。

その中から、Chad Waterbury博士発案のトレ手法『総レップ法』を紹介します。これ、キツいので個人的にはショック療法的に期間限定で取り入れることが多いです。

【広告】

総レップ法

総レップ法とは、使用重量固定のまま設定した総反復回数に到達するまで(=設定した総負荷量をこなすまで)セットを重ねていく方法です。

通常のトレーニングでは予めセット数を決めて実施しますが、この方法ではセット数は決めずに総反復回数を決めて実施します。しかも、使用重量は変えません。使用重量固定のまま反復限界→小休息を何度も繰り返しながら設定した総反復回数に到達させる行い方です。

要は、かなり長いレストポーズ法という事です。かなりキツいです。

その恩恵として筋肥大に有効な以下を得ることが期待できます。

十分な総負荷量の確保

代謝ストレス

高い筋繊維動員レベル

私なりの具体的な実施法を次項に示します。

個人的に行っている実施3パターン

使用重量と総反復回数の設定違いで3パターンになります。

どのパターンも長いレストポーズ法(通常のレストポーズ法より反復限界を多く繰り返すとう意味)で実施するところは同じで、小休息時間も45秒に統一しています。

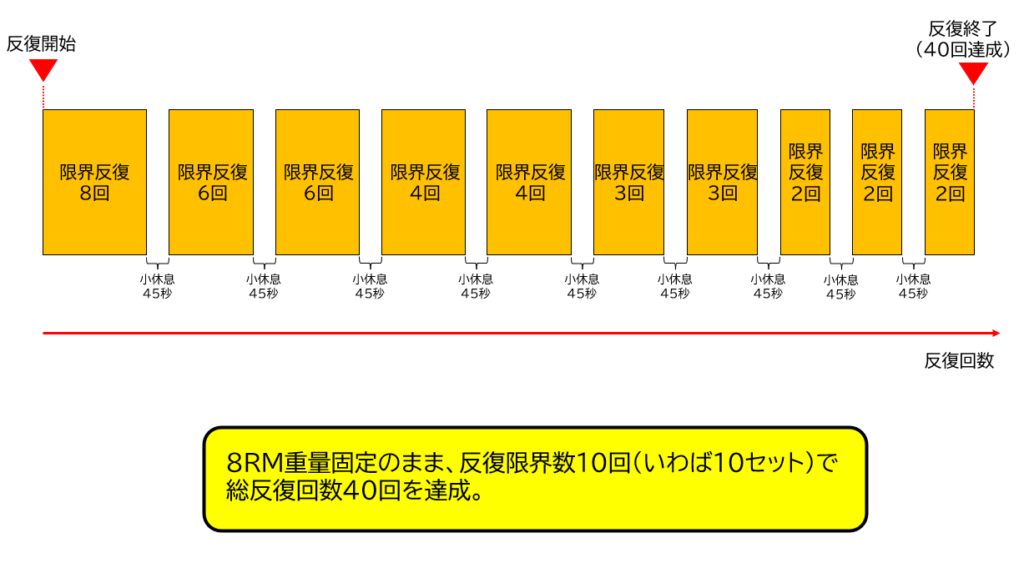

パターン1:8RM-40レップ法

【使用重量】

8RMの重量。

(限界反復回数が8回の重量)

40回到達まで重量は変えない。

【総反復回数】

40回。

【小休息時間】

45秒。

【反復テンポ】

通常どおり。

(特に変える必要なし)

【採用期間】

キツいので個人的には最大2ヶ月まで。

【具体例】

※人によって、種目によって以下の結果(反復限界を何度繰り返したか)は変わります。

- 3パターンの中で一番キツいです。

- 各部位トレの1種目目に採用する場合が多いです。

- その種目において基本的に、ラウンド(=40回到達)は1度しか行いませんが、2度行う場合もあります。その場合、1度目と2度目の休息時間はしっかりとります。

- 採用期間中、使用重量は殆ど変えませんが、できるだけ少ない反復限界数(いわばセット数)で、総反復回数40回に到達することを目標に毎回取り組みます。

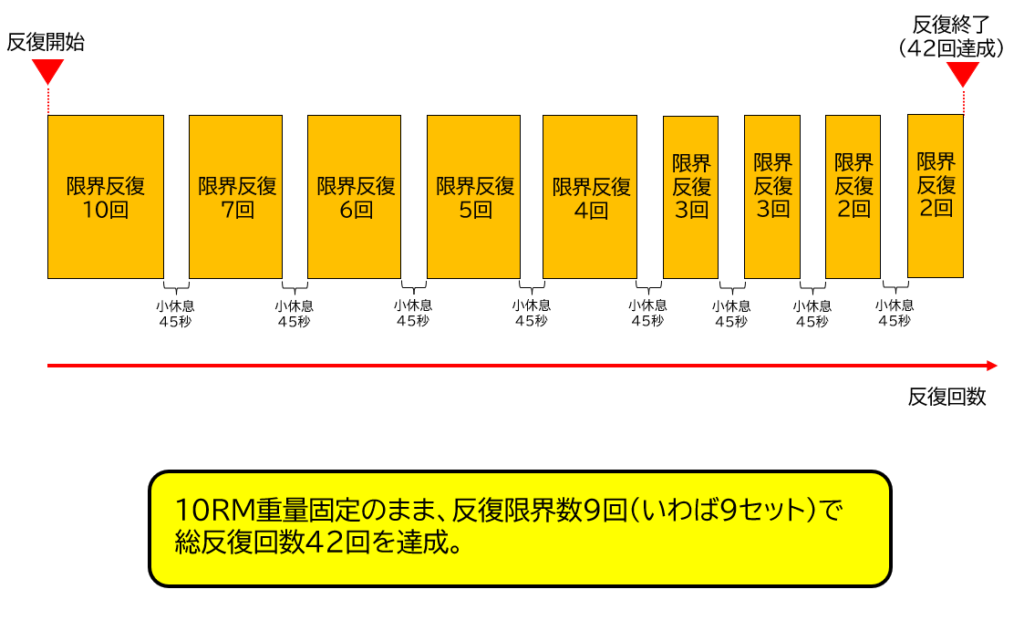

パターン2:10RM-42レップ法

【使用重量】

10RMの重量。

(限界反復回数が10回の重量)

42回到達まで重量は変えない。

【総反復回数】

42回。

【小休息時間】

45秒。

【反復テンポ】

通常どおり。

(特に変える必要なし)

【採用期間】

8RM-40レップ法程では無いがキツ目なので、個人的には2ヶ月程度。

【具体例】

※人によって、種目によって以下の結果(反復限界を何度繰り返したか)は変わります。

- 各部位トレの1種目目に採用する場合が多いです。

- その種目において基本的に、ラウンド(=42回到達)は1度しか行いませんが、2度行う場合もあります。その場合、1度目と2度目の休息時間はしっかりとります。

- 採用期間中、使用重量は殆ど変えませんが、できるだけ少ない反復限界数(いわばセット数)で、総反復回数42回に到達することを目標に毎回取り組みます。

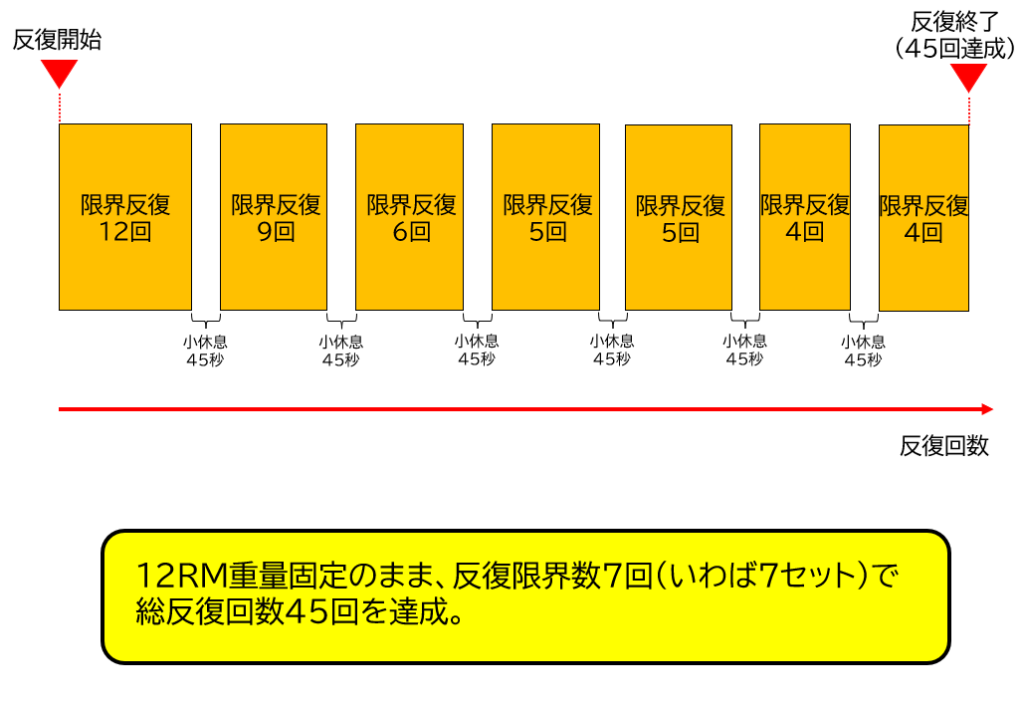

パターン3:12RM-45レップ法

【使用重量】

12RMの重量。

(限界反復回数が12回の重量)

45回到達まで重量は変えない。

【総反復回数】

45回。

【小休息時間】

45秒。

【反復テンポ】

通常どおり。

(特に変える必要なし)

【採用期間】

3パターンの中で一番取り入れやすいので、個人的には期間は決めず、思いのままに取り入れている。

【具体例】

※人によって、種目によって以下の結果(反復限界を何度繰り返したか)は変わります。

- 各部位トレの1種目目に採用する場合が多いです。

- その種目において基本的に、ラウンド(=45回到達)は1度しか行いませんが、2度行う場合もあります。その場合、1度目と2度目の休息時間はしっかりとります。

- 採用期間中、使用重量は殆ど変えませんが、できるだけ少ない反復限界数(いわばセット数)で、総反復回数45回に到達することを目標に毎回取り組みます。

3パターンのキツさ順は、①8RM-40レップ法、②10RM-42レップ法、③12RM-45レップ法になります。

なので、総レップ法を取り入れる場合は12RM-45レップ法からはじめて慣らしていくと良いと思います。

採用する種目について

安全面の観点から、総レップ法はスクワット、デッドリフトに適用しない方が良いと思います。そして、上述した総レップ法で得られるであろう恩恵の内、対象筋の『高い筋繊維動員レベル』に焦点をあてて言えば、コンパウンド種目(多関節種目)よりアイソレーション種目(単関節種目)で総レップ法を行なう方が良いかもしれません。

現状、私はアイソレーション種目(単関節種目)だけでなく、コンパウンド種目(多関節種目)にも総レップ法を適用していますが、最近そう考える様になっています。

対象筋の『高い筋繊維動員レベル』に関して、総レップ法とコンパウンド種目(多関節種目)の組み合わせが、適していないかもしれないと思う理由は以下の2つです。

中枢性疲労の増大

協働筋活動の増大

①中枢性疲労の増大

総レップ法は限界反復→小休息を多数繰り返す手法なので、中枢神経系の疲労が大きいと予想される。

これに、アイソレーション種目より疲労度が高いコンパウンド種目を組み合わせると、より中枢性疲労が増大する事が懸念される。

中枢性疲労は、筋肉への神経駆動を減少させる。

②協働筋活動の増大

コンパウンド種目は多関節種目なので、主働筋だけでなく協働筋も働く。

高重量の使用や筋疲労の進行で、主働筋の筋活動は停滞又は下がるが、協働筋の筋活動は増大する事が確認されている。

※こうなるところを如何に対象筋優位でコンパウンド種目を行え続けるかがボディメイクのトレ技術と言えるかもしれません。

確証はありませんが以上①②が組み合わさり、総レップ法+コンパウンド種目で対象筋の筋繊維動員の高まりが抑えられてしまうかもしれないと考えています。

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

【広告】