前回の記事で、トレーニング方針が変わった切っ掛けや経緯を紹介しました。

続きを見る

【筋トレ】ここ数年の私のトレーニング方針『最適容量高頻度トレーニング』について(1/2)

この切っ掛け、経緯によって筋損傷は起きづらく、筋肉痛は筋損傷の程度を反映していない可能性が高いという事、そしてRepeated bout effect(繰り返し効果)で筋損傷及び筋肉痛は抑制される事を知ります。

これら事実を知った事で、『筋破壊(筋損傷)→再生』のみで筋肥大すると思っていた私は、これ以外の要因で筋肥大が起こる事に気付き始めます。

また、筋肉を壊すトレーニングで多くの筋繊維が壊れると思っていたので休息に多くの時間を割いていましたが、筋肉の損傷自体そうそう起こらない事を知り、筋肉の回復を確保しつつトレーニング頻度をあげれる可能性(=筋肥大の機会が増やせる可能性)についても気付き始めます。

ここまでが前編の内容でした。

これら気付き事項を切っ掛けに『筋破壊(筋損傷)→再生』以外の筋肥大メカニズムを勉強し始めます。それで知り得たメカニズムが基で、ここ数年傾倒しているトレーニング方針ができました。

本日は後編として、知り得た筋肥大メカニズムとそれが基でできたトレーニング方針及びその利点について説明します。

伝えたい要点

- 筋肥大は『筋損傷→再生』以外の要因でも起こる。(筋肉は傷つけなくても肥大する)

- 1回のトレーニングで多く刺激する程その部位の筋肥大が増すわけでは無く、限度がある。その刺激量は思いの外低い。

- 以上の事から、トレーニング方針とプログラム骨子は以下に変わった。

- トレーニング方針:『各部位必要最低限の刺激量を与えて、とっとと回復させる。これを頻度多く行なう。』

- プログラム骨子:『各部位週に2~3回、1日に複数部位を各々必要最低限の刺激量で行なうトレ。』

- この方針や骨子の利点は、1度に多量のセットを行なう場合と比較して、無駄になるセットが減らせる事、かつ使用重量や反復回数が伸ばせる事である。

- 具体的なプログラム例はこちら。参考に私の必要最低限の刺激量を載せているが、これは個人差があるので、試しながら自分で見つけ出すしかない。

- 1日1部位を多量に(15セット以上)トレーニングしている場合、その量を複数日に分けて行うと、より良い筋肥大結果が得られる可能性がある。

- 分ける日数=『現在の多量セット数÷必要最低限の刺激量(セット数)』で把握する。

【広告】

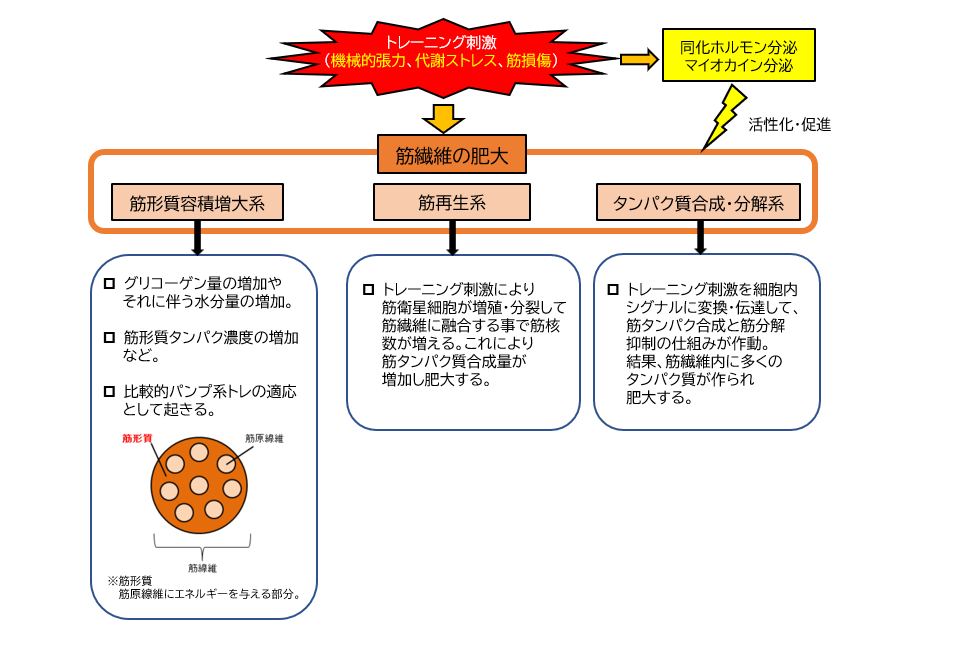

知り得た筋肥大のメカニズム

現在の科学において、筋肥大のメカニズムは解明に至っていませんが、現状で私が知っている筋肥大の仕組みを分けると以下になります。

筋形質容積増大系

筋再生系

タンパク質合成・分解系

※筋繊維の増殖(過形成)

筋肥大の仕組みの1つに『筋繊維の増殖(過形成)』があります。筋繊維が分割され、それぞれが肥大していく事ですが、ジムで行なえるレベルのトレではほぼ起きないし、起きたとしても極わずかだと考えています。

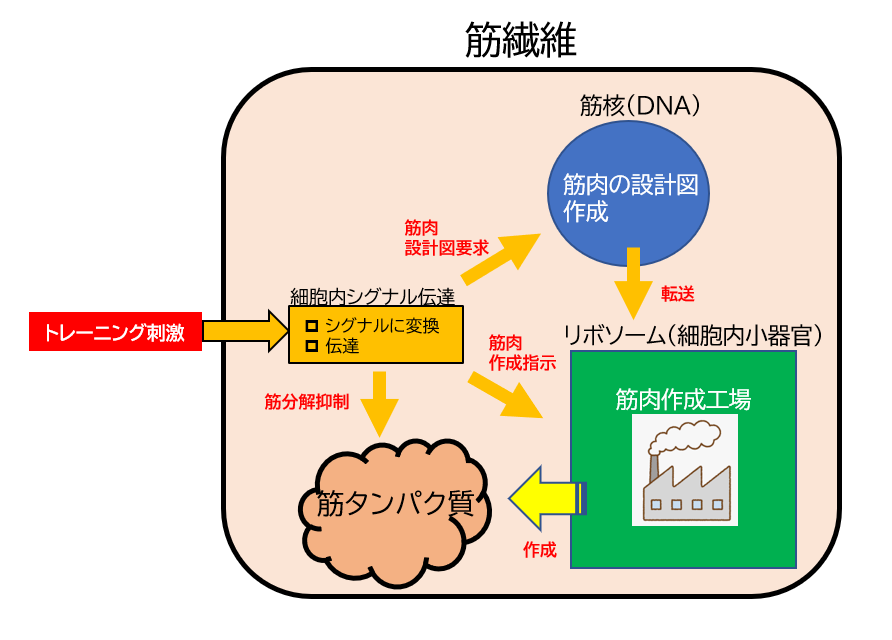

図にするとこんな感じです。↓

当初思っていた唯一の筋肥大の仕組み『筋破壊(筋損傷)→再生』は「唯一」ではなく「一部」だったという事です(図中のどちらかでいうと『筋再生系』の一部です)。

そして一番の収穫は、筋損傷させなくても筋肥大する仕組みが多くあるという事です。

中でもタンパク質合成・分解系は目から鱗で、筋損傷だけが筋肥大させる刺激では無く、以下のトレーニング刺激も筋肥大させるもので、これら刺激が細胞内のシグナルになって筋肥大のスイッチを入れてくれるという事です。

【筋損傷以外のトレ刺激】

機械的張力(メカニカルテンション)

筋肉に張力を発生させる

代謝ストレス

代謝産物蓄積、筋内低酸素、虚血など

「筋破壊、筋損傷をさせてやる!」といった激しいトレーニングに固執しなくても、筋肉を壊さなくても(損傷させなくても)、十分に筋肥大はするんです。

筋肥大の仕組みの内、筋再生系とタンパク質合成・分解系が要で、どちらかというとタンパク質合成・分解系の方をメインと考えてトレーニングを進めた方が、効率よい筋肥大ができると考えています。

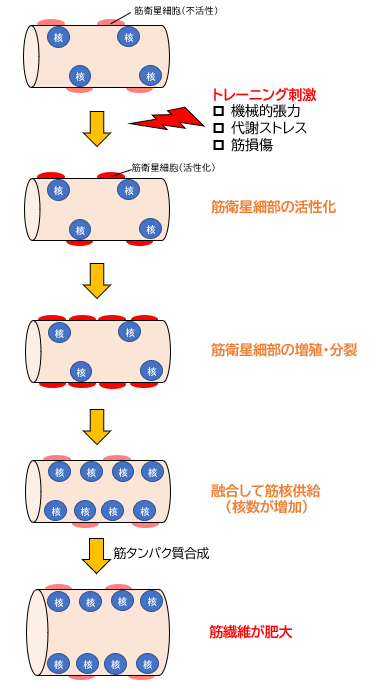

筋再生系の筋肥大のしくみ

幹細胞である『筋衛星細胞』が筋繊維の外側に張り付いてます。

筋損傷により『筋衛星細胞』が活性化し、増殖・分化して筋繊維と融合する事で筋繊維に筋核を提供し、損傷部の再生と修復が促進され筋繊維が太くなります。

筋損傷から再生・修復された筋繊維は、増殖・分化した『筋衛星細胞』が筋繊維と融合しているので筋核数が増えています。筋核数が多い筋繊維は筋タンパク合成量が増加するので、より肥大します。

これまで、『筋衛星細胞』は筋損傷によって活性化すると考えられていましたが、筋損傷以外のトレーニング刺激(機械的張力や代謝ストレス)でも活性化する事がわかってきました。

これにより、損傷していない筋繊維にも増殖・分化した『筋衛星細胞』が融合して筋核数が増え、より肥大する可能性があります。

この他にも、筋衛星細胞は増殖・分裂した筋衛星細胞どうしが融合して新たな筋繊維を作ったり、他の方法で筋肥大に寄与しているといった可能性がある事がわかっています。

タンパク質合成・分解系の筋肥大のしくみ

トレーニング刺激をきっかけに、リボソームという筋肉生成工場に筋肉作成指示が出され、筋肉が作られます。

機械的張力(メカニカルテンション)即ち『筋肉で発生した張力』が検知されて、リボソーム稼働に関わるシグナル伝達系が活性化します。

また、代謝ストレスでも、細胞内水分量が増えて細胞膜に圧力がかかる事でリボソーム稼働に関わるシグナル伝達系が活性化します。他にも代謝ストレスは、同化ホルモンやマイオカインの産生を促進し、タンパク質代謝系の筋肥大の仕組みを活性化してくれます。

これらトレーニング刺激が増えれば増えるほど、筋肉作成工場のリボソームに対する筋肉作成指示も増え続ける事がわかっています。言い換えますと、その日に行なわれる部位トレの量が多ければ多いほど(その部位の総負荷量が多いほど)、リボソームへの筋肉作成指示も増え続けるという事です。

筋肉作成工場リボソーム

タンパク質合成・分解系の筋肥大の仕組みは、トレーニング刺激がきっかけになってリボソームという筋肉生成工場に筋肉作成指示が出され筋肉が作られます。

その作成指示は、トレーニング量が増えるほど(=総負荷量(※1)が増えるほど)作成指示もまた増える事になります。

ですが、リボソームの筋肉生産能力に限界がある事がわかっています。また、活発に筋肉がつくられる期間(※2)もトレーニング後約24~48時間で、その後は減衰するようです。

筋肉作成の発注量(筋肉作成指示)が高まっても、リボソームという工場で作成できる筋肉の量には限界があるんです。一度に多量のトレーニングをしても体内で筋肉作成指示は高まるけども、その部位で実際に得られる筋肥大の量には限りがあるという事です。

その多量のトレーニングの一部は、無駄になってしまっている可能性が高いという事になります。

ここで思うのが、筋肉生成工場リボソームを増やせないかという事です。

リボソームの数はトレーニングを開始した初期の頃に増える事がわかっていますが、以降トレーニングを継続する事で有意に増やす事ができるのか難しいのか、増やせるのなら効果的なトレ手法があるのか、よくわかっていません。

『リボソームの数』も筋肥大の重要な要素で、今後の研究に期待です。

※1:総負荷量

使用重量×反復回数を全セット分足し合わせたもので、筋肉がした仕事量の目安になる。

※2:筋肉作成が活発な時間と活発度

筋肉作成が活発な時間とトレーニング経験度の関連性は低く、どんなトレーニング経験度でも筋肉作成が活発な時間はトレーニング後24~48時間のようです。

一方、筋肉作成の活発度はトレーニング経験度に関係しており、トレーニング経験を積むにつれて活発度は下がるようです。

ここ数年のトレーニング方針とその利点

やっと本題ですね(笑)、長々とすみませんでした。

トレーニング方針について

これまで説明してきた筋肥大の仕組みから、リボソームの筋肉生産の能力には限界があり、1回のトレーニングで得られる筋肉量には上限がある事を知ってトレーニング方針が以下になりました。

トレーニング方針 各部位必要最低限の刺激(量)を与えて、とっとと回復させる。これを頻度多く行なう。

この方針を基に、これまでのプログラム骨子『各部位週に1回、1日1部位目一杯やり込むトレ』が以下に変わりました。

プログラム骨子 各部位週に2~3回、1日に複数部位を各々必要最低限の刺激(量)で行なうトレ。

トレ1回分で得られる最大の肥大量を得て、これを多く繰り返す事で筋肥大を最大化しようとする考えです。

必要最低限の刺激(量)とは、1回のトレーニングでリボソームが生成する筋肉量が最大になる総負荷量の事です。

この必要最低限の刺激(量)は個人差があり特定が難しいものです。なので、目一杯やっておくという考えもありなんですが、頑張りが浪費になる可能性が高い点は見過ごせません。

最終的には自分で試して『必要最低限の刺激(量)』を知るしかありませんが、総負荷量と筋肥大の関係を調べた研究が参考基準になり得ます。

私が参考にした『必要最低限の刺激(量)』の基準値は、『1部位1回のトレーニング当たり6~8セット(セット間休息2分以上、各セット限界近くまで反復)』というものです。

これは、James Kriegerさんのレビューから導かれたものです。

この基準値の『セット』は、その部位が関わった種目全てのセットを意味しています(主働筋として、協働筋として関わった全てのセット)。

例えば、『ベンチプレス:3セット』『tricepsエクステンション:3セット』を実施した場合、上腕三頭筋においては6セットというカウントになります。

このJames Kriegerさんから得た基準値をとっかかりに自分で試してきました。私の最近の『必要最低限の刺激(量)』は以下になります。

必要最低限の刺激量

必要最低限の刺激量、すなわち『リボソームが1回のトレーニングで生成する筋肉量が最大になる総負荷量』を誤って多くし過ぎたり、少な過ぎたりすると筋肥大の最大化は難しくなります。

多過ぎると浪費も過大になり、かつ疲労回復に時間を要してトレ頻度(筋肥大の機会)が減ってしまいます。

逆に少な過ぎると、1回トレで得られる筋肥大量が少ないので、それを多く行っても肥大の最大量に届かないかもしれません。

という様に、必要最低限の刺激量の見極めが重要です。これは人それぞれですから自分で試し決めていくしかないです。

利点について

1度に多量のセットを行なう場合と比較して、このトレーニング方針には以下の2つの利点があります。

①浪費になるセットを減らせる

②使用重量や反復回数を伸ばせる

①浪費になるセットを減らせる

上述したとおり、多量のセットを1度に行なっても得られる筋肥大量には上限があるので、頻度を増やして分けて行う事で無駄になるセットを減らす事ができると考えています。

②使用重量や反復回数を増やせる

1度のトレで多量のセットをこなすと、セットを重ねていくうちに使用重量や反復回数は落ちてしまいます。

容易に想像できると思いますが、頻度を増やして複数回に分けてこなす方が、各々より重い使用重量が扱えたり、1,2回多く反復できたり、質の高い反復が維持できたり(フォーム維持や集中力維持など)と、筋繊維動員や代謝ストレスの増加につながります。

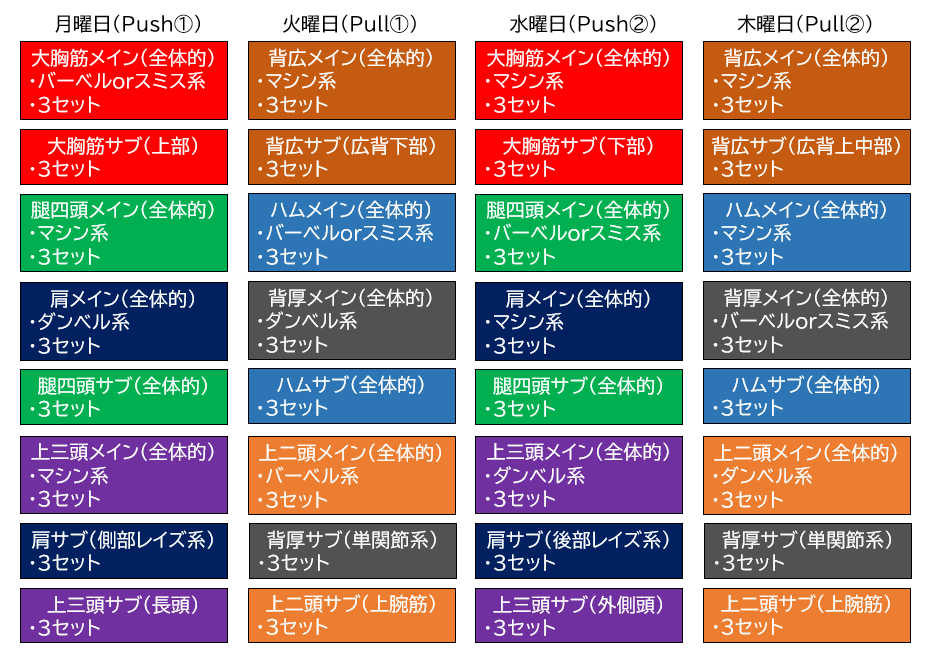

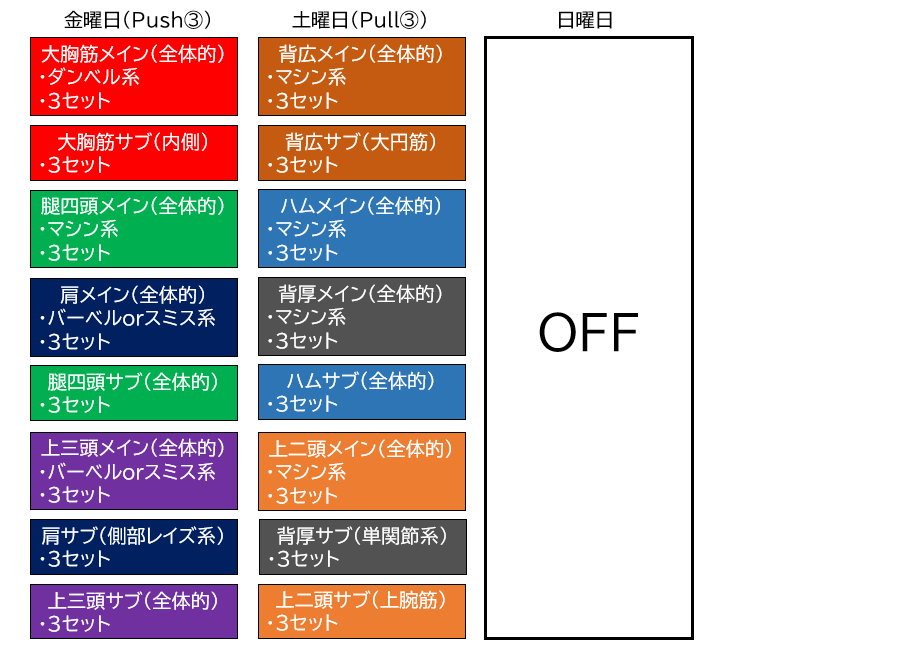

参考例:雪解け後にやる内容(現在、雪多くてサボリ気味w)

前項で示した『トレーニング方針』『プログラム骨子』『必要最低限の刺激量』をもとに、どの様に具体的なプログラムを組むか、参考にこれから行なう予定の内容を示します。

トレーニング方針 各部位必要最低限の刺激(量)を与えて、とっとと回復させる。これを頻度多く行なう。

プログラム骨子 各部位週に2~3回、1日に複数部位を各々必要最低限の刺激(量)で行なうトレ。

必要最低限の刺激量

全身分割

Push、Pullで2分割。

【Push分割】

胸、肩、上腕三頭筋、大腿四頭筋

【Pull分割】

背中、上腕二頭筋、ハムストリングス

トレーニング実施日数

週6日。(月~土ON、日OFF)

PushとPullを交互に実施。

各部位週に3回トレーニングすることになる。

※上で述べた『活発に筋肉がつくられる期間はトレーニング後約24~48時間』に概ね合致する事も良い点だと思っています。

トレーニング期間

2ヶ月の予定。

終了後、1週間の手抜きトレ(積極的回復)を経て次のプログラムへ。

※修正の場合

- 1ヶ月終了時点で慢性疲労感がある場合は、1週間の手抜きトレ(積極的休息)を入れて2か月目を実施。

- 2ヶ月終了時点で慢性疲労感が無く、使用重量や反復回数(総負荷量)の落ち込みも無かったら、1週間の手抜きトレ(積極的休息)を入れて、もう1ヶ月追加。(3ヶ月)

トレーニング種目

具体的な種目の選定は思案中。

このプログラム実施中、2週ほど使用重量や反復回数の伸びが無かった種目は都度変更していきます。(種目慣れによる使用重量や反復回数の停滞があると個人的に感じています。)

具体的な種目は選定中ですが、やり切れるのか不安ですね。最近サボってるんで(笑)。仕事の合間にちょこちょこトレする様になりそうです。

これを見て回復面を気にされる方がいるかもしれません。

このプログラムの回復に対する考えですが(栄養摂取の確保が大前提)、まずは長期間では無く短期間2ヶ月限定でオーバーリーチングに至る事(オーバートレーニングでは無い)も許容しています。

想定より慢性疲労度が高い場合は、積極的休息1週間を挟むプランでいます。ですが、これまでの経験を根拠にこれぐらいはいけるだろうと思っています。

また、筋ダメージの観点でいうと、1トレ当たりの各部位の総負荷量(刺激量)を減らしている事と、頻度多くトレするプログラムなのでRepeated bout effect(繰り返し効果)によって筋肉の損傷やダメージは、かなり抑えられると考えています。プログラムが進むにつれて殆ど起きなくなると思っています。

加えて筋肉痛ですが、筋肉の損傷やダメージを反映したものでは無いし、これもRepeated bout effect(繰り返し効果)によって起きなくなるので、筋肉の損傷やダメージからの回復指標として殆ど気にしていません。少しくらい筋肉痛があってもトレしてしまいます。

仮に筋肉の損傷やダメージが発生し、それが回復されていない場合は使用重量や反復回数の減りや組んだトレ内容がこなせないといった筋機能の低下が起きるので、その場合は数日の休息をとります。

このプログラムの回復で最も気にしているのは、神経や脳の疲れが蓄積して過度な慢性疲労感が生じてしまう事です。強い倦怠感ですね。

これに陥ってしまうと何かいつもトレーニングの時にダルさや倦怠感がありますし、進行すると使用重量や反復回数が伸びなくなったり低下したり、組んだ内容がこなせなくなったりします(こなせてもトレーニング時間が当初より40分以上長くかかってしまう)。

プログラム実施1ヶ月で慢性疲労の有無を確認し、ある様だったら1週間の積極的休息又は完全休息を挟みます。場合によってはプログラムを中断します。

個人的に、慢性疲労とは神経や脳の疲れに因るところが大きいと思っています。

最後に、1日1部位多量にトレしている方へ

決して悪い事だと私は思っていません。

前編(前記事)の前半で書いたとおり、それで結果を出されている方が多くいらっしゃるからです。

ただ、その行い方で発達が停滞していたり、伸び悩んでいたりしている方は、今回紹介した様にその多量のセットを1日で行なわず、複数日に分けて実施してみると良い結果が得られる可能性があります。

例えば、『1部位週に1回18セット実施』を『1部位週に2回、1回あたり9セット実施』や『1部位週に3回、1回あたり6セット実施』に変更します。

理由は上述の利点で示したとおりで、まずは分けて行う事で、1度で行なうよりも使用重量や反復回数を伸ばす事ができるからです。

それと、1回のトレーニングで得られる筋肥大の量には限りがあるからです。それは恐らく、あなたが思っているよりもかなり少ないセット数で上限に達してしまいます。

細かく分けて実施し、その頑張りを無駄なく筋肥大に反映させて頂きたいと思います。

実はこれ、研究分野で調べられています。トレーニング頻度と筋肥大の関係を調べた研究です。

1部位週あたりのトレーニング量を同じにして頻度を変えた場合、筋肥大量にどう影響するかが確かめられています。

研究結果の多くは『筋肥大の程度に差はない』というものでした。

これらの結果から、週あたりのトレ量が同じ場合、頻度は筋肥大にとって重要な要素では無いというのが現時点の主流のようです。

ん?今回の記事の推奨と異なりますね。

研究内容を見てみますと、1部位週あたりのトレーニング量が少ない研究が多いです(多くても10セット程度)。

この程度の量でしたら、リボソーム筋肉生成工場で1度に対応可能又は『作成指令に対応できない』が少ないという事や、この程度の量を複数にわけても1回あたりの筋肉生成量が少ないという事で、筋肥大の程度に差が出ていないのかもしれません。

私は、1部位週あたりのトレーニング量が多い程、頻度の重量性(複数日にわけて実施する事の重要性)は増してくると思っています。

コンテストに出場する様なボディメイク中・上級者の方は、1部位週あたり10セット以上行っている方が殆どだと思います。少なくて12セット程度、平均的には15~16セット程度、多い方で20セット以上といった感じではないでしょうか。

Hackettさん達の調査(男性ボディビルダーの調査)を見ても、大体こんな感じです。

こういった1部位週あたりのトレ量が15セット以上になる方が、複数日に分けてその量を実施すると、より良い筋肥大結果になる可能性があると思っています(少なくともトレーニングの実施バリエーションにはなります)。

この際、何日に分けるかは自分にあった必要最低限の刺激量から決めると良いです。

【例】

1部位週に1回18セット実施している。

必要最低限の刺激量が6セットだった。

↓分ける日数=18セット÷6セット

1部位週3回6セットに変更する。

1部位週あたりのトレ量が多い頻度研究の数は多くないので、今後の研究動向に注視していきたいと思います。

前編はこちら。↓

続きを見る

【筋トレ】ここ数年の私のトレーニング方針『最適容量高頻度トレーニング』について(1/2)

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

札幌パーソナルトレーニングZeal-K

facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/

【広告】